イトスギ

グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2014年11月13日

正倉院、修理完了後の一般公開とサロンの様なトイレ

正倉院は一世紀ぶりの修理がこの秋終了、三年二ヶ月ぶりに10月25日より一般公開されているので、

バスの集合時間に少し余裕があり、足を延してみることにしました。

東大寺南大門を潜り、

講堂跡を眺めながら進むと、

正倉院の建物が見えてきました。

時間の都合でゆっくり見学は出来ませんでしたが、何とか辿りつけました。

これから遠路バスの旅で帰路に向かいます。

途中、初めて見る名古屋港の大きさに驚き、橋の美しさにも見とれてしまいました。

日本最大級の港とのことで、納得です。

添乗員さんの特別なお薦めで、愛知県の刈谷サービスエリアへ立ち寄りました。

ここは何と女子トイレの中です。

最近話題の場所とのことですが、トイレとは思えない明るさ、華やかさで、清潔感もあります。

こんな綺麗なトイレだと利用する方々も丁寧に使って下さるかも・・・。

バスの集合時間に少し余裕があり、足を延してみることにしました。

東大寺南大門を潜り、

講堂跡を眺めながら進むと、

正倉院の建物が見えてきました。

時間の都合でゆっくり見学は出来ませんでしたが、何とか辿りつけました。

これから遠路バスの旅で帰路に向かいます。

途中、初めて見る名古屋港の大きさに驚き、橋の美しさにも見とれてしまいました。

日本最大級の港とのことで、納得です。

添乗員さんの特別なお薦めで、愛知県の刈谷サービスエリアへ立ち寄りました。

ここは何と女子トイレの中です。

最近話題の場所とのことですが、トイレとは思えない明るさ、華やかさで、清潔感もあります。

こんな綺麗なトイレだと利用する方々も丁寧に使って下さるかも・・・。

2014年11月11日

「正倉院展」と「大古事記展」

京都御所見学の翌日は、奈良国立博物館での天皇皇后両陛下傘寿記念「第66回正倉院展」へ出掛けました。

バスの車窓からは再建された「朱雀門」が見え、

奈良へ来ていることを実感できましたが、奈良といえば鹿さん・・・で、のんびりお出迎えしてくれました。

大混雑が予想されていたので、少し早めに出ましたが、想像以上の人混みで、勿論充分に見学することは出来ませんでした。それでも素晴らしい宝物を前にして驚きの連続でした。

60件の宝物が出陳されましたが、今回は両陛下傘寿記念ということで、華やかな物が多いそうです。

例えば「鳥毛立女屏風」(15年振りの出陳)、「鳥獣花背方鏡(ちょうじゅうかはいのほうきょう)」(正倉院に収められた唯一の四角い鏡です)、「衲御礼履(のうのごれいり)」(天皇の履物で、表面は鮮やかな赤色に染めた牛革、内側は柔らかい鹿革で作られています)、「桑木阮咸(くわのきのげんかん)」(円形の胴に竿の着いた4本の弦を持つ楽器で、ばちが当たる部分には美しい絵が描かれ、世界でも正倉院に2つ残るだけという貴重なものです)、「白瑠璃瓶」等美しい宝物がずらりと並び、太刀も名品揃いで、圧巻でした。

唯、余りの混雑に閉口し、最後の方ではめげてしまい、見学後はぐったりして館を出ましたが、目の前のお庭の美しさにほっと一息つきました。

奈良・京都の紅葉の見頃は11月末とのことなので、少し早い様でした。

ここから、ツアーコースは奈良散策ですが、別行動で奈良県立美術館での

「大古事記展」へ向かいました。

今回は興福寺も素通り、

小休憩を取ってから県立美術館へ向かいましたが、こちらは思っていた程混雑していなくて助かりました。

この展覧会では、古事記を題材にした絵画、古社に伝わる宝物、多彩な考古・文献資料、アーティストによる新作、等が展示されています。

古事記冒頭の序によると、奈良時代の和銅5年(712年)正月に献上されてから平成24年(20012年)で1300年という節目を迎えて全国的ブームが起こり、今に至っているようです。

出品されていた中では、国宝の石上神社伝世品である「七支刀」が圧巻でした。

中にはこんなゲーム感覚の展示もあり、

子供達には人気かもしれません。

私の知識が拙いせいか、全体に、思っていた展示内容とは多少異なる所もありましたが、のんびりと見学できました。

展示期間は、正倉院展が11月12日まで、大古事記展は12月14日までです。

バスの車窓からは再建された「朱雀門」が見え、

奈良へ来ていることを実感できましたが、奈良といえば鹿さん・・・で、のんびりお出迎えしてくれました。

大混雑が予想されていたので、少し早めに出ましたが、想像以上の人混みで、勿論充分に見学することは出来ませんでした。それでも素晴らしい宝物を前にして驚きの連続でした。

60件の宝物が出陳されましたが、今回は両陛下傘寿記念ということで、華やかな物が多いそうです。

例えば「鳥毛立女屏風」(15年振りの出陳)、「鳥獣花背方鏡(ちょうじゅうかはいのほうきょう)」(正倉院に収められた唯一の四角い鏡です)、「衲御礼履(のうのごれいり)」(天皇の履物で、表面は鮮やかな赤色に染めた牛革、内側は柔らかい鹿革で作られています)、「桑木阮咸(くわのきのげんかん)」(円形の胴に竿の着いた4本の弦を持つ楽器で、ばちが当たる部分には美しい絵が描かれ、世界でも正倉院に2つ残るだけという貴重なものです)、「白瑠璃瓶」等美しい宝物がずらりと並び、太刀も名品揃いで、圧巻でした。

唯、余りの混雑に閉口し、最後の方ではめげてしまい、見学後はぐったりして館を出ましたが、目の前のお庭の美しさにほっと一息つきました。

奈良・京都の紅葉の見頃は11月末とのことなので、少し早い様でした。

ここから、ツアーコースは奈良散策ですが、別行動で奈良県立美術館での

「大古事記展」へ向かいました。

今回は興福寺も素通り、

小休憩を取ってから県立美術館へ向かいましたが、こちらは思っていた程混雑していなくて助かりました。

この展覧会では、古事記を題材にした絵画、古社に伝わる宝物、多彩な考古・文献資料、アーティストによる新作、等が展示されています。

古事記冒頭の序によると、奈良時代の和銅5年(712年)正月に献上されてから平成24年(20012年)で1300年という節目を迎えて全国的ブームが起こり、今に至っているようです。

出品されていた中では、国宝の石上神社伝世品である「七支刀」が圧巻でした。

中にはこんなゲーム感覚の展示もあり、

子供達には人気かもしれません。

私の知識が拙いせいか、全体に、思っていた展示内容とは多少異なる所もありましたが、のんびりと見学できました。

展示期間は、正倉院展が11月12日まで、大古事記展は12月14日までです。

2014年11月09日

京都御所秋の一般公開

春と秋に一般公開される京都御所見学に出掛けました。

高崎からバスで7時間、結構な長旅でしたが、高崎駅に着くと何だか見慣れない派手な像が据えられていました。

何時ものダルマよりかなり存在感があります。

バスの車窓からは、岩櫃山の紅葉、

浅間の雪化粧が見られ、

この辺りの紅葉は見頃の様でした。

御所に到着して「宜秋門(ぎしゅうもん)」を潜ると、

簡単な手荷物検査があり、進路案内に添って進むと、先ず最初は「御車寄(おくるまよせ)」があります。

宮廷に務める人々は宜秋門で履物を履き替え、歩いてここから参殿したそうで、天皇の許可を得た者だけが宜秋門を車に乗ったまま通過、ここへ乗り付けることができたそうです。

他に「新御車寄(しんみくるまよせ)があります。

大正天皇の即位の際、自動車が利用出来る様新築されたもので、こちらは天皇の玄関ということになり「御」の字の読み方が異なります。

この新御車寄には五月の葵祭で使用される華やかな「牛車」が展示されていました。

新御車寄の手前には「諸大夫の間」があり、参殿した者の控えの間で、身分の違いにより部屋分けされています。

最も格式の高いのが「虎の間」で次が鶴、桜の間となります。

御所の正門である厳かな「建礼門」

この前には「承明門(じょうめいもん)」があり、その向こうに最も格式の高い「紫宸殿(ししんでん)」が見えます。

紫宸殿の南庭(だんてい)を取り囲んで朱色の柱と白壁が並ぶ回廊が連なり、立派な生花な生けられていたり、

桧皮葺屋根の実物模型が展示されていて興味深かったです。

紫宸殿の中央には天皇の御座「高御座(たかみくら)」、その東に皇后の御座「御帳台(みちょうだい)」が置かれていて、

前面の南庭には向かって右に「左近の桜」、左に「右近の橘」が植えられています。

こちらは「清涼殿」で、天皇が日常の生活をされる場所です。

次は「小御所(こごしょ)」で、諸種の儀式が行われる場所で、寝殿造りと書院造りの両要素が混合した様式の建物で、

ここには「五節の舞(ごせちのまい)」の人形が展示されていました。

小御所隣の「御学問所」には「西王母」二面の杉戸絵が見られ、前漢の武帝に不老長寿の実「山桃」を与えたといわれる仙女が描かれていました。

こちらは「御涼み所」で、夏の暑い時期に利用されたそうです。

お庭は綺麗に手入れをされた松が主体のお庭で、

殆どが松かもみじでしたが、もう少し他の樹木があっても・・・と思いました。

松は格式が高いのしょうが、何だか味気ない感じです。

素晴らしい建物、格調高いお庭、調度品。でも天皇はここを自由に歩くことは出来ないのですね。

11万㎡のこの広大な御所の中で、窮屈だったりしないのかしら・・・と余計な気を回してしまいました。

御所観光の後はバスツアーお馴染みのお土産ショップへ。

今回は東本願寺前の漬物店「西利」本店で、漬物とワイン、お茶の試飲の後買い物。

白ワインと漬物、意外と相性が良く、つい買ってしまいました。

急な俄雨が上がり、綺麗な夕焼けの中、宿へ向かいました。

明日は大混雑の「正倉院展」へ出掛けます。

高崎からバスで7時間、結構な長旅でしたが、高崎駅に着くと何だか見慣れない派手な像が据えられていました。

何時ものダルマよりかなり存在感があります。

バスの車窓からは、岩櫃山の紅葉、

浅間の雪化粧が見られ、

この辺りの紅葉は見頃の様でした。

御所に到着して「宜秋門(ぎしゅうもん)」を潜ると、

簡単な手荷物検査があり、進路案内に添って進むと、先ず最初は「御車寄(おくるまよせ)」があります。

宮廷に務める人々は宜秋門で履物を履き替え、歩いてここから参殿したそうで、天皇の許可を得た者だけが宜秋門を車に乗ったまま通過、ここへ乗り付けることができたそうです。

他に「新御車寄(しんみくるまよせ)があります。

大正天皇の即位の際、自動車が利用出来る様新築されたもので、こちらは天皇の玄関ということになり「御」の字の読み方が異なります。

この新御車寄には五月の葵祭で使用される華やかな「牛車」が展示されていました。

新御車寄の手前には「諸大夫の間」があり、参殿した者の控えの間で、身分の違いにより部屋分けされています。

最も格式の高いのが「虎の間」で次が鶴、桜の間となります。

御所の正門である厳かな「建礼門」

この前には「承明門(じょうめいもん)」があり、その向こうに最も格式の高い「紫宸殿(ししんでん)」が見えます。

紫宸殿の南庭(だんてい)を取り囲んで朱色の柱と白壁が並ぶ回廊が連なり、立派な生花な生けられていたり、

桧皮葺屋根の実物模型が展示されていて興味深かったです。

紫宸殿の中央には天皇の御座「高御座(たかみくら)」、その東に皇后の御座「御帳台(みちょうだい)」が置かれていて、

前面の南庭には向かって右に「左近の桜」、左に「右近の橘」が植えられています。

こちらは「清涼殿」で、天皇が日常の生活をされる場所です。

次は「小御所(こごしょ)」で、諸種の儀式が行われる場所で、寝殿造りと書院造りの両要素が混合した様式の建物で、

ここには「五節の舞(ごせちのまい)」の人形が展示されていました。

小御所隣の「御学問所」には「西王母」二面の杉戸絵が見られ、前漢の武帝に不老長寿の実「山桃」を与えたといわれる仙女が描かれていました。

こちらは「御涼み所」で、夏の暑い時期に利用されたそうです。

お庭は綺麗に手入れをされた松が主体のお庭で、

殆どが松かもみじでしたが、もう少し他の樹木があっても・・・と思いました。

松は格式が高いのしょうが、何だか味気ない感じです。

素晴らしい建物、格調高いお庭、調度品。でも天皇はここを自由に歩くことは出来ないのですね。

11万㎡のこの広大な御所の中で、窮屈だったりしないのかしら・・・と余計な気を回してしまいました。

御所観光の後はバスツアーお馴染みのお土産ショップへ。

今回は東本願寺前の漬物店「西利」本店で、漬物とワイン、お茶の試飲の後買い物。

白ワインと漬物、意外と相性が良く、つい買ってしまいました。

急な俄雨が上がり、綺麗な夕焼けの中、宿へ向かいました。

明日は大混雑の「正倉院展」へ出掛けます。

2014年11月07日

中之条でのクラフト・アートイベント「秋、酒蔵にて」

漆カップの補修をして頂いた沼田の吉澤良一さんからご案内のあった、14人の作家さんによる展示会へ出掛けてみました。

旧廣盛酒造でのイベントで、「秋、酒蔵にて」という共通テーマでの制作展です。

勿論、日本酒の試飲も出来、バーの営業(11月2,9の日のみ営業)、ランチも頂けます。

作品は楽しいものばかりでした。

石で出来た動物達は何とも可愛く、

こちらは高崎のふくしまなおさんの作品ですが、「本の樹」です。

柱はサクラ材、本箱はスギ材で出来ています。

チラシが置かれている所に本を広げて読める様になっています。

何ともユニークで、子供達に大人気だそうです。

通常、本箱は壁際に置かれますが、この本の樹は部屋の中央に置かれるため、子供達がこの周りに集まって自由に本を広げて読めます。

最近、「囲炉裏」の様に、人が集い囲む場が無くなりつつあるので、子供達がこの樹の周りで座ったり、寝転んだりしながら本を読んでいる様子を想像すると楽しくなります。

作者にお会いでき、色々お話を伺えたのも嬉しかったです。

このイベントでは、作者が気軽に声を掛けて下さり、丁寧に説明して下さるのも見学者にはありがたいことです。

このランプシェードの笠は和紙で出来ているそうですが、どう見てもガラスにしか見えませんでした。

素晴らしい作品でした。

ヒバを彫って顔料を塗った面ですが、色使いが美しく、柔らかい線が印象的でした。

総ての面が被れるようになっていて、

ちょっと不気味ですが、若い女性のこんな飛び込みパフォーマンスもありました。

石彫り作家の齋木三男さんは、唯一、中之条のご出身だそうで、県庁前の可愛い石像ぐんまちゃんの製作者だそうですが、こんな可愛い石像もありました。

中でも、ちょっと意外で面白かったのは「石器」でした。

こちらはビアマグですが、他にも茶碗、お皿等がありました。

どれもかなり薄く削ってあるのでそれ程重くありません。

黒御影石のお皿には、オリーブオイルを塗ってお造りを盛り付けると映えるとのこと、納得できました。

展示場はこんな蔵の中も利用され、凝った展示になっています。

こちらが、今回ご案内頂いた吉澤良一さんの作品で、とても人気が高い様です。

今回はビアマグを頂くことにしました。

こちらは奥様との共同作品だそうで、とてもオシャレなテーブルセットです。

ぐい呑は鉄の板を曲げて丸め、漆を塗って仕上げた物なので、手に取ると適度な重みが感じられ馴染みます。

こんなステンドグラスがあったり、

こちらはジャンクアートで、

上下の丸い物は何と中華鍋で、丸いのはノコ刃です!

個性的な作品の並ぶ素敵な展示会でした。

展示期間は 11月9日までで、8日には18時より交流会もあるそうですが、こちらは要予約とのことです。

旧廣盛酒造でのイベントで、「秋、酒蔵にて」という共通テーマでの制作展です。

勿論、日本酒の試飲も出来、バーの営業(11月2,9の日のみ営業)、ランチも頂けます。

作品は楽しいものばかりでした。

石で出来た動物達は何とも可愛く、

こちらは高崎のふくしまなおさんの作品ですが、「本の樹」です。

柱はサクラ材、本箱はスギ材で出来ています。

チラシが置かれている所に本を広げて読める様になっています。

何ともユニークで、子供達に大人気だそうです。

通常、本箱は壁際に置かれますが、この本の樹は部屋の中央に置かれるため、子供達がこの周りに集まって自由に本を広げて読めます。

最近、「囲炉裏」の様に、人が集い囲む場が無くなりつつあるので、子供達がこの樹の周りで座ったり、寝転んだりしながら本を読んでいる様子を想像すると楽しくなります。

作者にお会いでき、色々お話を伺えたのも嬉しかったです。

このイベントでは、作者が気軽に声を掛けて下さり、丁寧に説明して下さるのも見学者にはありがたいことです。

このランプシェードの笠は和紙で出来ているそうですが、どう見てもガラスにしか見えませんでした。

素晴らしい作品でした。

ヒバを彫って顔料を塗った面ですが、色使いが美しく、柔らかい線が印象的でした。

総ての面が被れるようになっていて、

ちょっと不気味ですが、若い女性のこんな飛び込みパフォーマンスもありました。

石彫り作家の齋木三男さんは、唯一、中之条のご出身だそうで、県庁前の可愛い石像ぐんまちゃんの製作者だそうですが、こんな可愛い石像もありました。

中でも、ちょっと意外で面白かったのは「石器」でした。

こちらはビアマグですが、他にも茶碗、お皿等がありました。

どれもかなり薄く削ってあるのでそれ程重くありません。

黒御影石のお皿には、オリーブオイルを塗ってお造りを盛り付けると映えるとのこと、納得できました。

展示場はこんな蔵の中も利用され、凝った展示になっています。

こちらが、今回ご案内頂いた吉澤良一さんの作品で、とても人気が高い様です。

今回はビアマグを頂くことにしました。

こちらは奥様との共同作品だそうで、とてもオシャレなテーブルセットです。

ぐい呑は鉄の板を曲げて丸め、漆を塗って仕上げた物なので、手に取ると適度な重みが感じられ馴染みます。

こんなステンドグラスがあったり、

こちらはジャンクアートで、

上下の丸い物は何と中華鍋で、丸いのはノコ刃です!

個性的な作品の並ぶ素敵な展示会でした。

展示期間は 11月9日までで、8日には18時より交流会もあるそうですが、こちらは要予約とのことです。

2014年11月05日

北欧の旅・ヘルシンキのマーケット市場

北欧の旅の最終目的地ヘルシンキでは、半日フリータイムで、時間の許す限り好きな所を訪れることが出来ました。

私は、出来ればヘルシンキの森をのんびり歩いてみたかったのですが、森を訪ねるとなるとやはり、現地の方にとってもピクニック気分で、距離的にも遠くなり、まして言葉も分からない異国人にとっては半日での往復は無理・・・とのことで、取り敢えず、世界遺産の「スオメンリンナ島」と、アテネウム美術館での「トーベ・ヤンソン回顧展」を訪れることにしました。

スオメンリンナ島は少し遠いので、早朝に先ずこちらへと向かいました。

エテラ港から市営フェリーで15分程とのことなので、8時頃ホテルを出発して有名なお店の本店が通り沿いに並ぶ「エスプラナディ公園通り」を港へと歩きます。

有名店の一つ、イッタラ本店です。

港へ着くと、テントが並び、人が沢山集まっていました。

「マーケット市場」が開かれていて、楽しそうです。

つい覗いてみたくなり、歩いていると、

立派なキノコが並んでいたり、

美味しそうなフルーツも沢山ありました。

中にはユニークなキャラクターのぬいぐるみもいて、つい足が止まってしまいます。

「これは何?」と思い、手に取ってみると「フェルト」製品でした。

お店の方が「総て手造り」と身振り手振りで説明してくれましたが、写真上段のグレーに赤、白に緑の丸い物は中に石鹸(シャボンと言ってくれたので分かりました)が入っているそうです。

ひと目で気に入ってしまい、友人へのお土産に購入しました。

ここであまり時間を潰す訳にもいかないので、急ぎフェリー乗り場へと向かいました。

私は、出来ればヘルシンキの森をのんびり歩いてみたかったのですが、森を訪ねるとなるとやはり、現地の方にとってもピクニック気分で、距離的にも遠くなり、まして言葉も分からない異国人にとっては半日での往復は無理・・・とのことで、取り敢えず、世界遺産の「スオメンリンナ島」と、アテネウム美術館での「トーベ・ヤンソン回顧展」を訪れることにしました。

スオメンリンナ島は少し遠いので、早朝に先ずこちらへと向かいました。

エテラ港から市営フェリーで15分程とのことなので、8時頃ホテルを出発して有名なお店の本店が通り沿いに並ぶ「エスプラナディ公園通り」を港へと歩きます。

有名店の一つ、イッタラ本店です。

港へ着くと、テントが並び、人が沢山集まっていました。

「マーケット市場」が開かれていて、楽しそうです。

つい覗いてみたくなり、歩いていると、

立派なキノコが並んでいたり、

美味しそうなフルーツも沢山ありました。

中にはユニークなキャラクターのぬいぐるみもいて、つい足が止まってしまいます。

「これは何?」と思い、手に取ってみると「フェルト」製品でした。

お店の方が「総て手造り」と身振り手振りで説明してくれましたが、写真上段のグレーに赤、白に緑の丸い物は中に石鹸(シャボンと言ってくれたので分かりました)が入っているそうです。

ひと目で気に入ってしまい、友人へのお土産に購入しました。

ここであまり時間を潰す訳にもいかないので、急ぎフェリー乗り場へと向かいました。

2014年11月03日

北欧の旅・フィンランド編

北欧の旅も最後の4つ目の国、フィンランドの首都・ヘルシンキへ入りました。

空路、夕方到着、そのまま市内観光へ向かいました。

先ずは有名な観光名所「シベリウス公園」です。

何ともグロテスクな像で、完成時賛否両論あったそうですが、納得です。

エイラ・ヒルトネンの製作ですが、他にもこんモニュメントが置かれていました。

風が音を奏でるパイプのモニュメントですが、こちらも何となく鬱陶しい?感じです。北欧との感覚の差なのでしょうか、他の国でも、建物やデザインはシンプルで素晴らしいと思うのですが、人物像、モニュメント等は重苦しく、しつこい感じがしました。

この後も、赤レンガ造りの北欧最大規模のロシア正教会のウスペンスキー寺院を車内から眺めながら、

街のランドマークになっている「ヘルシンキ大聖堂と元老院広場」へと向かいました。

白亜の外壁と5つのドームを持つルーテル派の総本山で、階段下に元老院広場が広がっています。

何故か何時も像の頭にはカモメが止まっているそうです。

これからホテルへ向かいましたが、夕食後と明日の半日が自由行動なので、ホテルの場所確認が必要で、添乗員さんから判り易い目印を教えていただきました。

「キアズマ現代美術館」の斜め前だそうで、これなら覚えられそうです。

夕食後、黄昏の街を散策。

ムーミンショップを訪れてみましたが、

品数は少なく、がっかりでした。

添乗員さんのお話では、北欧の方々はあまりキャラクターグッズに興味がないようで、騒いでいるのは専ら日本人だそうです。

他にも、マリメッコ、イッタラ、アラビア、等、沢山の日本人観光客が押しかけていました。

歩いていたら、こんな変なビンを見つけました。

何のためでしょうか?

明日は早朝からヘルシンキ観光を楽しむ予定なので、早めにホテルへ戻りました。

空路、夕方到着、そのまま市内観光へ向かいました。

先ずは有名な観光名所「シベリウス公園」です。

何ともグロテスクな像で、完成時賛否両論あったそうですが、納得です。

エイラ・ヒルトネンの製作ですが、他にもこんモニュメントが置かれていました。

風が音を奏でるパイプのモニュメントですが、こちらも何となく鬱陶しい?感じです。北欧との感覚の差なのでしょうか、他の国でも、建物やデザインはシンプルで素晴らしいと思うのですが、人物像、モニュメント等は重苦しく、しつこい感じがしました。

この後も、赤レンガ造りの北欧最大規模のロシア正教会のウスペンスキー寺院を車内から眺めながら、

街のランドマークになっている「ヘルシンキ大聖堂と元老院広場」へと向かいました。

白亜の外壁と5つのドームを持つルーテル派の総本山で、階段下に元老院広場が広がっています。

何故か何時も像の頭にはカモメが止まっているそうです。

これからホテルへ向かいましたが、夕食後と明日の半日が自由行動なので、ホテルの場所確認が必要で、添乗員さんから判り易い目印を教えていただきました。

「キアズマ現代美術館」の斜め前だそうで、これなら覚えられそうです。

夕食後、黄昏の街を散策。

ムーミンショップを訪れてみましたが、

品数は少なく、がっかりでした。

添乗員さんのお話では、北欧の方々はあまりキャラクターグッズに興味がないようで、騒いでいるのは専ら日本人だそうです。

他にも、マリメッコ、イッタラ、アラビア、等、沢山の日本人観光客が押しかけていました。

歩いていたら、こんな変なビンを見つけました。

何のためでしょうか?

明日は早朝からヘルシンキ観光を楽しむ予定なので、早めにホテルへ戻りました。

2014年11月02日

遅ればせの赤城の紅葉と白樺とダケカンバ

秋の澄み切った青空に惹かれて、赤城の紅葉を見に出掛けてみましたが、途中の景色は晴れ上がった空を背景に、黄葉も美しく、

紅葉も勿論、青空に映えていたのですが、

肝心の赤城山は、バスも3,4台留まり、観光客は沢山訪れていたのですが、すっかり落葉して、北風の吹きまくる寒々とした風景でした。

遠足に訪れていた小学生達も黙々と歩いていました。

覚満淵を歩いたのですが、周辺には白樺だけを集めた林があり、ダケカンバと識別してみようと思ったのですが、車の中からではハッキリ判別は出来ませんでした。

大凡1400m以下が白樺、以上がダケカンバといわれているので、赤城は丁度堺くらいになります。

こちらはダケカンバで、樹皮が剥がれ易いのが特徴ですが、白樺との見分け方は他にもあり、白樺の枝は黒っぽく、幹から枝が出ている元の所に黒い「への字」状の模様があることです。これは枝の樹皮が幹の表面に残ったもので、枝隆(しりゅう)というそうです。

又、白樺は側脈が6〜8なのに対し、ダケカンバは7〜12で、インストラクター会の会長さんは「セブン・イレブン」と教えてくださいました。

これなら忘れない?かな・・・。

紅葉も勿論、青空に映えていたのですが、

肝心の赤城山は、バスも3,4台留まり、観光客は沢山訪れていたのですが、すっかり落葉して、北風の吹きまくる寒々とした風景でした。

遠足に訪れていた小学生達も黙々と歩いていました。

覚満淵を歩いたのですが、周辺には白樺だけを集めた林があり、ダケカンバと識別してみようと思ったのですが、車の中からではハッキリ判別は出来ませんでした。

大凡1400m以下が白樺、以上がダケカンバといわれているので、赤城は丁度堺くらいになります。

こちらはダケカンバで、樹皮が剥がれ易いのが特徴ですが、白樺との見分け方は他にもあり、白樺の枝は黒っぽく、幹から枝が出ている元の所に黒い「への字」状の模様があることです。これは枝の樹皮が幹の表面に残ったもので、枝隆(しりゅう)というそうです。

又、白樺は側脈が6〜8なのに対し、ダケカンバは7〜12で、インストラクター会の会長さんは「セブン・イレブン」と教えてくださいました。

これなら忘れない?かな・・・。

2014年10月31日

ユーカリの花

庭で見かけない花を見つけ、何だろう?と思い、よくよく見てみると、ユーカリの葉から咲いていました。

安中へ引っ越してきて5年以上経ちますが、初めて見ました。

今までは他の植物が覆いかぶさり、ユーカリ自身もこの2,3年で顔を出せた状態でしたので、今年漸く咲けたようです。

先日散歩中にユーカリの花の咲いているお宅を見かけました。

我が家よりずっと花付きは良いようです。

ユーカリはフトモモ科で、500種程あるそうで、以前茅ヶ崎で育てた「レモン・ユーカリ」は巨大化して花壇が大変な事になり、撤去するのも容易でなかった経験から、敬遠していましたが、こんな可愛い花が咲くとはしりませんでした。

我が家のユーカリは巨大化しない様なので、環境を良くしてあげて来年を楽しみに待つことにします。

安中へ引っ越してきて5年以上経ちますが、初めて見ました。

今までは他の植物が覆いかぶさり、ユーカリ自身もこの2,3年で顔を出せた状態でしたので、今年漸く咲けたようです。

先日散歩中にユーカリの花の咲いているお宅を見かけました。

我が家よりずっと花付きは良いようです。

ユーカリはフトモモ科で、500種程あるそうで、以前茅ヶ崎で育てた「レモン・ユーカリ」は巨大化して花壇が大変な事になり、撤去するのも容易でなかった経験から、敬遠していましたが、こんな可愛い花が咲くとはしりませんでした。

我が家のユーカリは巨大化しない様なので、環境を良くしてあげて来年を楽しみに待つことにします。

2014年10月29日

横浜そごう・ムーミン展

友人に誘われ、横浜そごうで23日から開催されたムーミン展に出掛けてきました。

展示作品はこの夏ヘルシンキで見た国立アテネウム美術館開催のトーベ・ヤンソン回顧展の日本巡回展なので、一応見学済みでしたが、友人からのお誘いもあり、それに何といってもグッズが楽しみで、初日に訪れました。

展示作品はかなり充実していて見応えがありました。

作品の中には勿論忘れているものもあり、又ビデオも日本用に編集されていましたが、何より嬉しいのは日本語の解説が付いている事でした。

作品の撮影は出来ませんでしたが、彼女が1964〜1991年までほぼ毎年夏を過ごしたクルーブ島の「夏の家」の実物再現モデルが展示されていてこれは撮影可でした。

又、ヘルシンキでは見落としていた舞台衣装のデッサン等は興味深かったです。

本当に多方面の才能豊かな方だった様です。

「不思議の国のアリス」の挿絵もとてもユニークでした。

私はペン画が好きなので、今回再びゆっくり鑑賞できて嬉しかったです。

展示会鑑賞後のグッズ売り場も、前回の松屋より、当然ヘルシンキは比べ物にならず、充実していて、大感激でした。

6F美術館前にはグッズの他、書籍も沢山並べられ、楽しかったです。

すぐ脇にはパジャマのムーミンがいて、ムーミンの世界に浸れ、

トーベとムーミンヴァレイの住人達との記念撮影もできるようでしたが、

更に3Fでもムーミンがお出迎え。

ここにもムーミングッズが並び、レジは行列です。

何とも大興奮の一日で、今年で記念行事が終了してしまうことがとても残念です。

「トーベ・ヤンソン展」は、11月30日(日)まで開催されています。

展示作品はこの夏ヘルシンキで見た国立アテネウム美術館開催のトーベ・ヤンソン回顧展の日本巡回展なので、一応見学済みでしたが、友人からのお誘いもあり、それに何といってもグッズが楽しみで、初日に訪れました。

展示作品はかなり充実していて見応えがありました。

作品の中には勿論忘れているものもあり、又ビデオも日本用に編集されていましたが、何より嬉しいのは日本語の解説が付いている事でした。

作品の撮影は出来ませんでしたが、彼女が1964〜1991年までほぼ毎年夏を過ごしたクルーブ島の「夏の家」の実物再現モデルが展示されていてこれは撮影可でした。

又、ヘルシンキでは見落としていた舞台衣装のデッサン等は興味深かったです。

本当に多方面の才能豊かな方だった様です。

「不思議の国のアリス」の挿絵もとてもユニークでした。

私はペン画が好きなので、今回再びゆっくり鑑賞できて嬉しかったです。

展示会鑑賞後のグッズ売り場も、前回の松屋より、当然ヘルシンキは比べ物にならず、充実していて、大感激でした。

6F美術館前にはグッズの他、書籍も沢山並べられ、楽しかったです。

すぐ脇にはパジャマのムーミンがいて、ムーミンの世界に浸れ、

トーベとムーミンヴァレイの住人達との記念撮影もできるようでしたが、

更に3Fでもムーミンがお出迎え。

ここにもムーミングッズが並び、レジは行列です。

何とも大興奮の一日で、今年で記念行事が終了してしまうことがとても残念です。

「トーベ・ヤンソン展」は、11月30日(日)まで開催されています。

2014年10月27日

木漆カップのお化粧直し

6月、前橋へ出掛けた折、偶然「ウッドクラフト作品展」を見かけ覗いてみて、すっかり気に入って購入したカップですが、毎日使っている内、表面にカビが生じてしまいました。

擦る訳にいかず、柔らかいブラシでそっと叩いてみたのですが、一向に落ないので、作者の工房へ電話してみました。

漆は強いので、漂白剤等に漬けても大丈夫とのことでしたが、差し支えなければ送ってください・・・とのことでしたので、早速送りました。

直ぐに電話頂き、「とても良く使ってくださったのですね」と感謝され、こういう状態は作者の方も初めての経験ということで、漆を塗り直していただくことになりました。

待つこと一ヶ月程で、昨日すっかり蘇って届きました。

色目は少し濃くなりましたが、カビはすっかり消えてスッキリです。

塗り直しの手間は結構です・・・とのことで、又毎日使い始めました。

作者が作品を大切にされている様子も窺え、大事に使ってゆきたいと思っています。

作者は、吉澤指物店の「吉澤良一」さんで、群馬県ウッドクラフト作家協会「秋、酒蔵にて」代表だそうで、11月に中之条町にてイベントが催されるそうです。

場所は「旧廣盛酒造」で、期間は、11月1日(土)〜9日(日)です。

参加アーティストは14名で、彫刻、石彫り、鉄、ジャンクアート、ステンドグラス、料理、等様々です。

楽しそうな催しなので、出掛けてみようかと思っています。

擦る訳にいかず、柔らかいブラシでそっと叩いてみたのですが、一向に落ないので、作者の工房へ電話してみました。

漆は強いので、漂白剤等に漬けても大丈夫とのことでしたが、差し支えなければ送ってください・・・とのことでしたので、早速送りました。

直ぐに電話頂き、「とても良く使ってくださったのですね」と感謝され、こういう状態は作者の方も初めての経験ということで、漆を塗り直していただくことになりました。

待つこと一ヶ月程で、昨日すっかり蘇って届きました。

色目は少し濃くなりましたが、カビはすっかり消えてスッキリです。

塗り直しの手間は結構です・・・とのことで、又毎日使い始めました。

作者が作品を大切にされている様子も窺え、大事に使ってゆきたいと思っています。

作者は、吉澤指物店の「吉澤良一」さんで、群馬県ウッドクラフト作家協会「秋、酒蔵にて」代表だそうで、11月に中之条町にてイベントが催されるそうです。

場所は「旧廣盛酒造」で、期間は、11月1日(土)〜9日(日)です。

参加アーティストは14名で、彫刻、石彫り、鉄、ジャンクアート、ステンドグラス、料理、等様々です。

楽しそうな催しなので、出掛けてみようかと思っています。

2014年10月25日

玉原・尼ヶ禿山の紅葉

快晴の一日、ぐんま森林インストラクター会のイベントに参加しました。

私の参加する回は雨が多かったのですが、この日は雲一つ無く、晴れ上がりました。

玉原湿原とブナの森散策ですが、今回は「地図とコンパスに強くなろう」という企画で、希望者はコンパス実習も受けられました。

私もチャレンジしてみたのですが、中々に大変で、地図とコンパス片手に四苦八苦・・・で、今回はあまり植物観察はできませんでした。

先ずは講習から。

初めは全然理解できず、初心者は手とり足とりで指導していただくことになりました。

通常は一週間の講習が必要だそうなので、一日ではほんの入口程度だそうです。

玉原の紅葉は、先日霜が降りてしまったそうなので、残念ながら霜げていましたが、所々に美しい紅葉が見られました。

青空がバックなので、紅葉が一際引き立っていました。

溜息の出そうなくらい美しかったです。

今回はコンパスを使う実習ということで、尼ヶ禿山(1466m)へ登りました。

現在位置の確認が重要で、そこからルートを確認してゆきます。

地図上に線を引きながら歩きましたが、この現在位置確認が中々に難しかったです。

でもこれができると、現在見えている山がどれか分かり、山歩きが更に楽しくなりそうです。

山頂からは360度の眺望が楽しめ、

玉原湖と廻りの紅葉が広がり、遠くには、子持山、武尊、皇海山等が眺められ、疲れも和らぎました。

下山途中、オオウバユリの種子を見つけましたが、

ビッシリ詰まっているようでした。

湿原の近くの湧水で疲れを癒しました。

疲れたせいか、とても美味しく感じられました。

インストラクター会の皆様、お疲れ様でした。

ご指導有難うございます。

私の参加する回は雨が多かったのですが、この日は雲一つ無く、晴れ上がりました。

玉原湿原とブナの森散策ですが、今回は「地図とコンパスに強くなろう」という企画で、希望者はコンパス実習も受けられました。

私もチャレンジしてみたのですが、中々に大変で、地図とコンパス片手に四苦八苦・・・で、今回はあまり植物観察はできませんでした。

先ずは講習から。

初めは全然理解できず、初心者は手とり足とりで指導していただくことになりました。

通常は一週間の講習が必要だそうなので、一日ではほんの入口程度だそうです。

玉原の紅葉は、先日霜が降りてしまったそうなので、残念ながら霜げていましたが、所々に美しい紅葉が見られました。

青空がバックなので、紅葉が一際引き立っていました。

溜息の出そうなくらい美しかったです。

今回はコンパスを使う実習ということで、尼ヶ禿山(1466m)へ登りました。

現在位置の確認が重要で、そこからルートを確認してゆきます。

地図上に線を引きながら歩きましたが、この現在位置確認が中々に難しかったです。

でもこれができると、現在見えている山がどれか分かり、山歩きが更に楽しくなりそうです。

山頂からは360度の眺望が楽しめ、

玉原湖と廻りの紅葉が広がり、遠くには、子持山、武尊、皇海山等が眺められ、疲れも和らぎました。

下山途中、オオウバユリの種子を見つけましたが、

ビッシリ詰まっているようでした。

湿原の近くの湧水で疲れを癒しました。

疲れたせいか、とても美味しく感じられました。

インストラクター会の皆様、お疲れ様でした。

ご指導有難うございます。

2014年10月23日

鮭の春巻き

ふと思い付き、春巻きに鮭をいれてみたらどんな風になるかしら・・・とずっと気になり、先日作ってみました。

具は、豚肉(塩・こしょう)、にんにく、キャベツ、玉ねぎ、舞茸、モヤシ(水分が出るので少々)、それに甘塩の鮭の焼いた物、以上です。

豚肉を炒め、野菜を炒めて、中華スープの水溶きで止め、冷ましてから巻きました。

鮭は初め具に混ぜたのですが、彩が悪くなるので、焼いた物の皮、骨を除いて割って、具の中央に入れる様にしてみました。

鮭の塩味があるので、味付けは控えめが良いようです。

鮭の香りがして、何時もと違う味わいが楽しめました。

野菜はあり合わせでしたが、色々工夫できそうです。

写真を見て気づきましたが、鮭を入れる時、小葱等を散らすと香りも彩も引き立ったかもしれません。

次回試してみます。

具は、豚肉(塩・こしょう)、にんにく、キャベツ、玉ねぎ、舞茸、モヤシ(水分が出るので少々)、それに甘塩の鮭の焼いた物、以上です。

豚肉を炒め、野菜を炒めて、中華スープの水溶きで止め、冷ましてから巻きました。

鮭は初め具に混ぜたのですが、彩が悪くなるので、焼いた物の皮、骨を除いて割って、具の中央に入れる様にしてみました。

鮭の塩味があるので、味付けは控えめが良いようです。

鮭の香りがして、何時もと違う味わいが楽しめました。

野菜はあり合わせでしたが、色々工夫できそうです。

写真を見て気づきましたが、鮭を入れる時、小葱等を散らすと香りも彩も引き立ったかもしれません。

次回試してみます。

タグ :春巻き

2014年10月21日

フィエルガタン展望台と北欧のエントツ

展望台からの眺めはこんな感じで、中央は大聖堂の塔です。

水路に囲まれたストックホルムの街が見渡せました。

ふと気が付くと、辺りの建物からはエントツがにょきにょき出ています。

私は小さい頃からエントツ好きなので、思わずカメラを向けました。

面白いのは、総てが実用だという事です。

日本でもエントツを見かけますが、都会では特に飾りとしての存在ですが、北欧の冬には欠かせない物の様で、総てシンプルです。

エントツの天辺部分は掃除用の工夫かと思います。

で、エントツに掃除は不可欠ですが、そういえばコペンハーゲンで煙突掃除を見かけました。

この写真の前にはブラシを使っていたのですが、間に合いませんでした。

これはバキュームの様な物で煙突内の汚れを吸い取っている所です。ちょっと風情がありませんが、これだけ沢山のエントツをのんびり掃除していたのでは終わりませんね。

掃除のためだと思いますが、あまり高いエントツはありません。

総てのエントツから煙が登る姿、見てみたいです。

これでストックホルム観光を終え、北欧の旅の最後の国フィンランドの首都ヘルシンキへと空路向かいました。

水路に囲まれたストックホルムの街が見渡せました。

ふと気が付くと、辺りの建物からはエントツがにょきにょき出ています。

私は小さい頃からエントツ好きなので、思わずカメラを向けました。

面白いのは、総てが実用だという事です。

日本でもエントツを見かけますが、都会では特に飾りとしての存在ですが、北欧の冬には欠かせない物の様で、総てシンプルです。

エントツの天辺部分は掃除用の工夫かと思います。

で、エントツに掃除は不可欠ですが、そういえばコペンハーゲンで煙突掃除を見かけました。

この写真の前にはブラシを使っていたのですが、間に合いませんでした。

これはバキュームの様な物で煙突内の汚れを吸い取っている所です。ちょっと風情がありませんが、これだけ沢山のエントツをのんびり掃除していたのでは終わりませんね。

掃除のためだと思いますが、あまり高いエントツはありません。

総てのエントツから煙が登る姿、見てみたいです。

これでストックホルム観光を終え、北欧の旅の最後の国フィンランドの首都ヘルシンキへと空路向かいました。

2014年10月20日

市庁舎からの眺めと建物内部紹介

こちらが黄金の間に女王像のあった「メーラレン湖」です。

湖といっても私達日本人がイメージするものとは異なります。

巨大フィヨルドが繋がってバルト海へと流れ込む湖で、何だか運河の様です。

とても妖精の住む神秘的な雰囲気ではなく、あの女王の様な、ちょっとグロテスクなイメージになってしまうのかもしれません。

右の高い塔はリッダーホルム教会で、1270年建造ですが、現在の建物は1846年再建された物だそうです。

ゴシック様式の建物で、王室関係者の眠る寺院だそうです。

建物内にはこんな立派な木彫りの装飾があちこちに見られます。

北ドイツ方面の職人による作品だそうです。

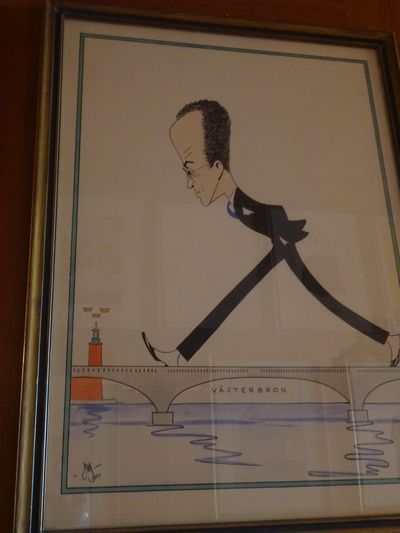

庁舎内にはこんなカリカチュアの絵が沢山飾られていましたが、

ノーベル賞受賞者のものなのか、何の解説も無いので分かりませんでした。

とても特徴があるので、分かる人にはすぐ思い浮かぶ人物なのでしょう。

庭へ出ると、雀より少し大きい小鳥が何やら夢中で敷石を啄いていましたが、これだけ近寄っても逃げません。

なんてのんびりしているのでしょう。

建物を出てストックホルムの街を見渡せる「フィエルガタン展望台」へ向かう途中に、こんなレリーフを見つけました。

ストックホルムの街の昔の姿が彫り出されている様です。

次回はこの「フィエルガタン展望台」からの眺めと、表情豊かな「煙突」の顔をお届けします。

2014年10月18日

ノーベル賞受賞晩餐会会場の市庁舎

12月に開催される、ノーベル賞受賞者の晩餐会で有名な市庁舎です。

高さ106mの塔が目立つレンガ造りの建物で、1923年に完成し、現在でも市議会会議場として使用される他、市民の結婚式、ダンスパーティー等にも利用され、市民に親しまれているようです。

こちらが晩餐会で有名な「ブルーホール」で、設計時は青く塗る予定だったそうですが、レンガ本来の色を残す事になったため、その名だけが残ったというホールです。

床が微かにブルーがかって見えます。

食事はこの様な食器で提供されるそうですが、予約するとこの食器での食事を楽しめるそうです。

このホールにはパイプ1万本、138音律の見事なパイプオルガンも設置されています。

この天井部分にパイプが組み込まれていて、

オルガンはホール隅の階段脇に置かれています。

このホールに響き渡るオルガンの音色、聴いてみたいです。

今年もきっと12月にはこのホールがテレビで撮されることになるのでしょうが、何だか身近に感じてしまいます。

晩餐会の後には舞踏会が夜遅くまで催されるそうですが、その会場がこちらの「黄金の間」です。

壁面には1900万個の金箔モザイクガラスが使用され、

正面には、この建物が位置するメーラレン湖の女王像が描かれ、豪華絢爛です。

この広間も、通常は一般市民にも解放されているといった北欧らしいオープンな雰囲気が素晴らしいと思いました。

そういえば、北欧では王室がオープンな雰囲気で、王子様が自転車に乗っている姿も目にするそうです。

日本の皇室との差に愕然とします。

市庁舎では市議会会議も定期的に開かれ、

こんな素敵な会場で、更に夜には天井を見上げると星空が描かれている・・・という心遣いまでされています。

きっと議会もスムーズに進行するのでしょう。

そういえば、スウェーデンは女性議員の数が世界でもトップクラスだった様で、こんなところにもそんな土壌が伺えます。

庁舎内の天井も極めて高く、

贅沢な空間を楽しめるようになっています。

設計者は、ラグナル・エストベリという方で、

立派な像が設置されています。

市庁舎のその他の部分については次回にご紹介させていただきます。

2014年10月16日

ストックホルムの名物料理(?)ミートボールと北欧のキノコ

ストックホルムは北欧の中でもかなり都会的で、ホテルも機能的で綺麗なのですが、ホテルの食事は美味しくありませんでした。

名物だそうですが、単なるミートボールで、

パンも美味しくありませんでした。

デザートはこの大きさで、

とても食べきれません。

ビジネスマンも多く、多分彼らは外食されているのだと思います。

レストランは周りにたくさんあるようでした。

北欧でも、ノルウェー、デンマークはパン、乳製品、サーモンはおいしかったのですが、スウェーデンは朝食も美味しくなく、残念でした。

朝、早起きしたのでホテル近くをお散歩していると、キノコがたくさん見つかりました。

それもかなり大きなものばかりで、いかにも食べられそうな程肉厚です。

ボールペンで大きさを示してみました。

そういえば、北欧へ来てからキノコ料理を頂いた記憶がありませんが、ヘルシンキの市場には松茸の様な香りのキノコが売られていました。

あまり食べないのでしょうか?

こんな実も生っていましたが、

見たことがあるような、ないような・・・。

この日は、昨日ドロットニングホルム宮殿、ガムラ・スタン、ノーベル博物館、と見学済なので、ノーベル賞受賞者の晩餐会が開かれる市庁舎をゆっくり見物することになりました。

名物だそうですが、単なるミートボールで、

パンも美味しくありませんでした。

デザートはこの大きさで、

とても食べきれません。

ビジネスマンも多く、多分彼らは外食されているのだと思います。

レストランは周りにたくさんあるようでした。

北欧でも、ノルウェー、デンマークはパン、乳製品、サーモンはおいしかったのですが、スウェーデンは朝食も美味しくなく、残念でした。

朝、早起きしたのでホテル近くをお散歩していると、キノコがたくさん見つかりました。

それもかなり大きなものばかりで、いかにも食べられそうな程肉厚です。

ボールペンで大きさを示してみました。

そういえば、北欧へ来てからキノコ料理を頂いた記憶がありませんが、ヘルシンキの市場には松茸の様な香りのキノコが売られていました。

あまり食べないのでしょうか?

こんな実も生っていましたが、

見たことがあるような、ないような・・・。

この日は、昨日ドロットニングホルム宮殿、ガムラ・スタン、ノーベル博物館、と見学済なので、ノーベル賞受賞者の晩餐会が開かれる市庁舎をゆっくり見物することになりました。

2014年10月14日

ガムラ・スタンの素敵な店

ガムラ・スタンは小さな街なので歩いていても安心です。

趣のある素敵な建物は殆どが商店になっていて、観光客であふれていましたが、お店の顔は決して観光客相手の土産物店にはなっていない、歴史を感じさせる風情がありました。

ここは何屋さんか分かりませんが、何とも楽しいお店です。

こちらは優雅で夢見るようなファッションの並ぶ店で、素敵なドレスの他、靴もカラフルでありながらエレガント、バッグも同様・・・といった素晴らしいお店でしたが、営業しているのか、どこから店内へ入るのかも分からないような不思議な世界でした。

でもこのドレス、身長が余程ないと似合いそうもありません。

こちらは「マン・レイ」関連の物ばかり集めた店で、極めてユニークでした。

マン・レイは、アメリカの画家、彫刻家、写真家で、シュールレアリストとして多数のオブジェを製作したり、同時代の芸術家のポートレートも得意としていました。フランスとの関わりが強く、私はフランス人だと思っていました。

きっと根強いファンがいるのでしょうね。

骨董店の様な店が並んでいたので、何となく覗いていると、声を掛けられ、日本人と答えると店に案内され、古いピアノで日本の歌を聴かせて下さいました。日本語の歌詞もとても上手に発音され感心しましたが、どこで覚えられたのかは言葉が通じないので聞けませんでした。

この店で出会った看板お爺さんです。

何とも風格があり、泰然自若としていていながら優しそうでした。

最後は、私の大好きなクリスマス・グッズのお店です。

とてもよくできていて、

見ているだけでも楽しくなります。

こんな楽しいグッズを並べたクリスマス、見てみたいです。

何時か行けることを夢見ながらガムラ・スタンを後にしました。

趣のある素敵な建物は殆どが商店になっていて、観光客であふれていましたが、お店の顔は決して観光客相手の土産物店にはなっていない、歴史を感じさせる風情がありました。

ここは何屋さんか分かりませんが、何とも楽しいお店です。

こちらは優雅で夢見るようなファッションの並ぶ店で、素敵なドレスの他、靴もカラフルでありながらエレガント、バッグも同様・・・といった素晴らしいお店でしたが、営業しているのか、どこから店内へ入るのかも分からないような不思議な世界でした。

でもこのドレス、身長が余程ないと似合いそうもありません。

こちらは「マン・レイ」関連の物ばかり集めた店で、極めてユニークでした。

マン・レイは、アメリカの画家、彫刻家、写真家で、シュールレアリストとして多数のオブジェを製作したり、同時代の芸術家のポートレートも得意としていました。フランスとの関わりが強く、私はフランス人だと思っていました。

きっと根強いファンがいるのでしょうね。

骨董店の様な店が並んでいたので、何となく覗いていると、声を掛けられ、日本人と答えると店に案内され、古いピアノで日本の歌を聴かせて下さいました。日本語の歌詞もとても上手に発音され感心しましたが、どこで覚えられたのかは言葉が通じないので聞けませんでした。

この店で出会った看板お爺さんです。

何とも風格があり、泰然自若としていていながら優しそうでした。

最後は、私の大好きなクリスマス・グッズのお店です。

とてもよくできていて、

見ているだけでも楽しくなります。

こんな楽しいグッズを並べたクリスマス、見てみたいです。

何時か行けることを夢見ながらガムラ・スタンを後にしました。

2014年10月12日

中世の街「ガムラ・スタン」

「ガムラ・スタン」は運河に挟まれたスタッツホルメン島のことで、ここには、王宮、大広場、大聖堂、リッダーホルム教会、ノーベル博物館等が集まり、ストックホルムきっての観光エリアです。

中世の通りは木で覆われていましたが14世紀後半には石で覆われ始めたそうです。

この街は19〜20世紀半ばまで多くの建造物が荒れたままになっていたそうですが、戦後整備され現在に至っています。

これは広場に面した建物ですが、趣があります。

少し離れて、「ノーベル博物館」がありました。

先日の日本人の受賞も何だか身近に感じられました。

博物館の売店には日本語の流暢なスウェーデンの若者がいて日本人観光客に大人気でした。

嘗て日本に数年留学していたそうで、「吉祥寺」等の単語も飛び交い、不思議な空間になりましたが、東京オリンピックには是非又訪れたい・・・とのことでした。

併設のカフェには訪れた受賞者が椅子にサインをする風習があるそうで、その椅子が飾られていましたが、偶然「山中伸弥教授」のものでした。

日本人観光客はそんなに多いのでしょうか?

広場には歴史を感じさせるこんな石の建造物がありましたが、何の説明も無く、良くわかりません。

街の通路は狭いですが、綺麗な石畳になっています。

古い文字の刻まれたこんな石も飾られていましたが、何文字でしょうか?

お店の前に貼られていたのは昔の店内の写真です。

現在もあまり変わっていないそうですが、石でこれだけしかっり造られていてはあまり変えようが無いのでしょう。

こちらは「国立美術館」ですが、遠景にガムラ・スタンの街並みが見えています。

次回は、ガムラ・スタンで見つけた素敵なお店をご紹介します。

中世の通りは木で覆われていましたが14世紀後半には石で覆われ始めたそうです。

この街は19〜20世紀半ばまで多くの建造物が荒れたままになっていたそうですが、戦後整備され現在に至っています。

これは広場に面した建物ですが、趣があります。

少し離れて、「ノーベル博物館」がありました。

先日の日本人の受賞も何だか身近に感じられました。

博物館の売店には日本語の流暢なスウェーデンの若者がいて日本人観光客に大人気でした。

嘗て日本に数年留学していたそうで、「吉祥寺」等の単語も飛び交い、不思議な空間になりましたが、東京オリンピックには是非又訪れたい・・・とのことでした。

併設のカフェには訪れた受賞者が椅子にサインをする風習があるそうで、その椅子が飾られていましたが、偶然「山中伸弥教授」のものでした。

日本人観光客はそんなに多いのでしょうか?

広場には歴史を感じさせるこんな石の建造物がありましたが、何の説明も無く、良くわかりません。

街の通路は狭いですが、綺麗な石畳になっています。

古い文字の刻まれたこんな石も飾られていましたが、何文字でしょうか?

お店の前に貼られていたのは昔の店内の写真です。

現在もあまり変わっていないそうですが、石でこれだけしかっり造られていてはあまり変えようが無いのでしょう。

こちらは「国立美術館」ですが、遠景にガムラ・スタンの街並みが見えています。

次回は、ガムラ・スタンで見つけた素敵なお店をご紹介します。

Posted by ruriri at

16:55

│Comments(0)

2014年10月10日

ストックホルムの「ドロットニングホルム宮殿」

ベルゲンから空路スェーデンの首都ストックホルムへと向かいました。

空からの眺めはやはりこんな感じで、北欧のどこの国も入り組んだ海岸線になっています。

ストックホルム到着後、直ぐに市内観光へ向かいました。

先ずは郊外のローベン島にある離宮でスウェーデン王室の居城である「ドロットニングホルム宮殿」です。

「王妃の小島」という意味だそうですが、その広大さに驚きます。

敷地面積の表記が見つからないので、広さがわかりませんが、中央を走る菩提樹の並木がこんな感じです。

先が見えません。

この菩提樹ですが、病害虫の被害に会い、数年前に殆どが植え替えられたそうで、何だか頼りなげでした。

本来はこんな立派な姿だった様です。

王室が現在も居城として使われているので、二階の一部のみ公開されていますが、兵士も常に警備体制です。

この宮殿は、1662年に建設が始められ1686年に完成したバロック様式で、「北欧のヴェルサイユ宮殿」とも言われるそうですが、確かに庭園は見事にバロック風です。

離宮として建てられましたが、1744年、ホリュスタイン・ゴットルプ家のアドルフ・フレドリクとプロイセン王女ロヴィーサ・ウルリカの結婚祝いとして、当時ののスウェーデン国王フレドリク一世からプレゼントされたそうで、当時の華やかさが伺えます。

ロヴィーサ王妃は啓蒙主義思想を持つ才女で、彼女時代、ギャラリー、図書館、劇場が増設され、華やかな文化活動が展開されスウェーデンにおける啓蒙時代を作り上げました。その代表的なものが、「ドロットニングホルム宮廷劇場」で、ロヴィーサ王妃の息子グスタフ三世の時代まで毎夏オペラが上演されたり賑わったそうですが、彼の暗殺後、忘却されてしまいました。

素晴らしい劇場で、1920年より再開活動が始まり1922年再オープンし、毎年夏に音楽祭(ドロットニングホルム・オペラフェスティバル)が開かれているそうです。

この宮廷劇場を含む王領地は1991年にユネスコ世界遺産に登録されています。

こちらは王宮で、17C後半に完成しましたが1697年大部分が焼失、1754年完成し、王室の居城となりましたが、現在はドロットニングホルム宮殿に移っています。

こちらは王宮内にある教会です。

王宮はスェーデン軍の近衛兵により警護され、衛兵交代も見られます。

この王宮はガムラ・スタンという13Cに形成された古い街並みの残る島の中にありますが、次回はこのガムラ・スタンをご紹介します。

空からの眺めはやはりこんな感じで、北欧のどこの国も入り組んだ海岸線になっています。

ストックホルム到着後、直ぐに市内観光へ向かいました。

先ずは郊外のローベン島にある離宮でスウェーデン王室の居城である「ドロットニングホルム宮殿」です。

「王妃の小島」という意味だそうですが、その広大さに驚きます。

敷地面積の表記が見つからないので、広さがわかりませんが、中央を走る菩提樹の並木がこんな感じです。

先が見えません。

この菩提樹ですが、病害虫の被害に会い、数年前に殆どが植え替えられたそうで、何だか頼りなげでした。

本来はこんな立派な姿だった様です。

王室が現在も居城として使われているので、二階の一部のみ公開されていますが、兵士も常に警備体制です。

この宮殿は、1662年に建設が始められ1686年に完成したバロック様式で、「北欧のヴェルサイユ宮殿」とも言われるそうですが、確かに庭園は見事にバロック風です。

離宮として建てられましたが、1744年、ホリュスタイン・ゴットルプ家のアドルフ・フレドリクとプロイセン王女ロヴィーサ・ウルリカの結婚祝いとして、当時ののスウェーデン国王フレドリク一世からプレゼントされたそうで、当時の華やかさが伺えます。

ロヴィーサ王妃は啓蒙主義思想を持つ才女で、彼女時代、ギャラリー、図書館、劇場が増設され、華やかな文化活動が展開されスウェーデンにおける啓蒙時代を作り上げました。その代表的なものが、「ドロットニングホルム宮廷劇場」で、ロヴィーサ王妃の息子グスタフ三世の時代まで毎夏オペラが上演されたり賑わったそうですが、彼の暗殺後、忘却されてしまいました。

素晴らしい劇場で、1920年より再開活動が始まり1922年再オープンし、毎年夏に音楽祭(ドロットニングホルム・オペラフェスティバル)が開かれているそうです。

この宮廷劇場を含む王領地は1991年にユネスコ世界遺産に登録されています。

こちらは王宮で、17C後半に完成しましたが1697年大部分が焼失、1754年完成し、王室の居城となりましたが、現在はドロットニングホルム宮殿に移っています。

こちらは王宮内にある教会です。

王宮はスェーデン軍の近衛兵により警護され、衛兵交代も見られます。

この王宮はガムラ・スタンという13Cに形成された古い街並みの残る島の中にありますが、次回はこのガムラ・スタンをご紹介します。

2014年10月07日

ノルウェーの港町ベルゲン

ベルゲンはノルウェー語で「山の牧場」という意味だそうで、7つの山に囲まれた坂の多い町です。

12〜13世紀にはノルウェーの首都として、その後はハンザ同盟の拠点都市として発展しただけに、風格を感じる町並でした。

到着後、市内観光へ出ましたが、港町と言えば何といっても「魚市場」ということで、

午後もかなり遅くなっていたので、開いている店は殆ど観光客用ということで、種類は多いのですいが、鮮度は?でした。

テント内にはこんな屋台の様な店が並び、テイクアウト出来ます。

北欧では、一般的にサーモンはおいしかったのですが、エビはいろいろな料理にも添えられていても、味が殆ど無く、まずかったです。

エビにあまりこだわりを持たないのでしょうか、ロブスターも見るからに美味しくなさそうでした。

市民の集まる市場を覗いてみたかったです。

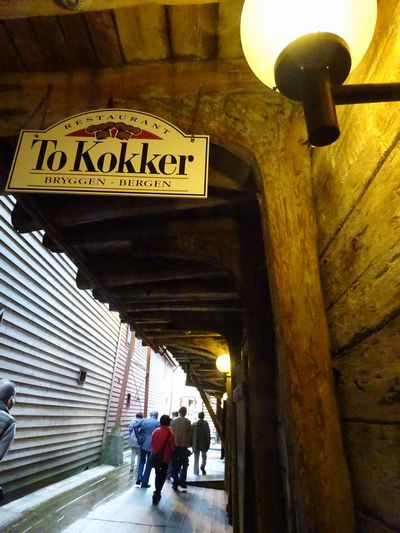

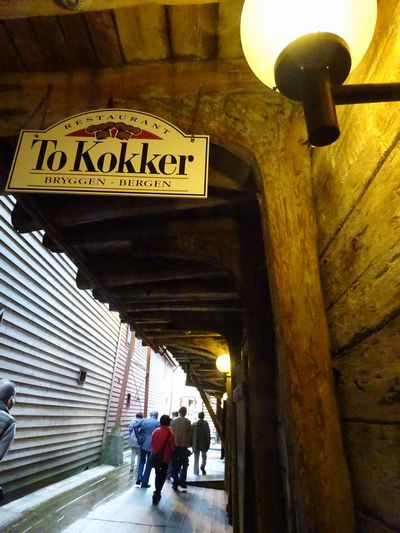

次はベルゲンの中心地で、ユネスコ世界文化遺産に登録されているブリッゲン地区へ向かいました。

中世ドイツから来たハンザ商人によって建てられた三角屋根の木造建造物が並んでいます。

長屋風の建物で、現在は店舗として利用され、表側はレストランやブティック、奥が芸術家の工房となっているそうです。

という訳で、レストラン入口はこんな感じで、

屋根部分は二階の渡り廊下です。

奥の方にはこんな不気味な店がありました。

美術関連の機材を扱っている店の様ですが、薄暗くて人影も無く、入って良いのか躊躇し、やはり入れませんでした。

店の横にはこんな看板が・・・

私はやはり人形の方が好みで、又々キモかわいいトロルに惹かれて店を覗いてみました。

そういえば、ベルゲンは干ダラの貿易で繁栄し19世紀まで北欧最大の都市であったそうで、路地にはこんな木製の干タラが置かれていました。

何ともユーモラスです。

こちらはベルゲン駅です。

こじんまりしていますが、シンプルで素敵です。

近くにはこんな銅像の並んだモニュメントがありましたが、誰の像かは分かりません。

何せ、知らない町を言葉も分からず、時間を気にしながら歩くので、限度があります。

これは、歩いていて何だかノルウェー風な建物だな・・・と感じたので撮ってみました。

シンプル・重厚・ちょっと暗めですが、ずんぐりしているせいかどこか温か味が感じられる建物です。

夕闇が迫り、今回は時間の都合で行けなかったフロイエン山を遠くに眺めながらホテルへ向かいました。

ホテル近くでは、こんな劇場を見つけ、

人形劇専門の劇場です。

北欧の人々と人形との関わりの深さを感じました。

明日は空路スウェーデン・ストックホルムへ向かいます。

12〜13世紀にはノルウェーの首都として、その後はハンザ同盟の拠点都市として発展しただけに、風格を感じる町並でした。

到着後、市内観光へ出ましたが、港町と言えば何といっても「魚市場」ということで、

午後もかなり遅くなっていたので、開いている店は殆ど観光客用ということで、種類は多いのですいが、鮮度は?でした。

テント内にはこんな屋台の様な店が並び、テイクアウト出来ます。

北欧では、一般的にサーモンはおいしかったのですが、エビはいろいろな料理にも添えられていても、味が殆ど無く、まずかったです。

エビにあまりこだわりを持たないのでしょうか、ロブスターも見るからに美味しくなさそうでした。

市民の集まる市場を覗いてみたかったです。

次はベルゲンの中心地で、ユネスコ世界文化遺産に登録されているブリッゲン地区へ向かいました。

中世ドイツから来たハンザ商人によって建てられた三角屋根の木造建造物が並んでいます。

長屋風の建物で、現在は店舗として利用され、表側はレストランやブティック、奥が芸術家の工房となっているそうです。

という訳で、レストラン入口はこんな感じで、

屋根部分は二階の渡り廊下です。

奥の方にはこんな不気味な店がありました。

美術関連の機材を扱っている店の様ですが、薄暗くて人影も無く、入って良いのか躊躇し、やはり入れませんでした。

店の横にはこんな看板が・・・

私はやはり人形の方が好みで、又々キモかわいいトロルに惹かれて店を覗いてみました。

そういえば、ベルゲンは干ダラの貿易で繁栄し19世紀まで北欧最大の都市であったそうで、路地にはこんな木製の干タラが置かれていました。

何ともユーモラスです。

こちらはベルゲン駅です。

こじんまりしていますが、シンプルで素敵です。

近くにはこんな銅像の並んだモニュメントがありましたが、誰の像かは分かりません。

何せ、知らない町を言葉も分からず、時間を気にしながら歩くので、限度があります。

これは、歩いていて何だかノルウェー風な建物だな・・・と感じたので撮ってみました。

シンプル・重厚・ちょっと暗めですが、ずんぐりしているせいかどこか温か味が感じられる建物です。

夕闇が迫り、今回は時間の都合で行けなかったフロイエン山を遠くに眺めながらホテルへ向かいました。

ホテル近くでは、こんな劇場を見つけ、

人形劇専門の劇場です。

北欧の人々と人形との関わりの深さを感じました。

明日は空路スウェーデン・ストックホルムへ向かいます。