イトスギ

グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2015年04月28日

セリ蕎麦

急に初夏の様な汗ばむ気候になり、庭の草取りも慌ただしくなりつつあり、当然総ての場所に手が入れられる訳にはゆきません。優先順位があり、ここ数年手付かずのままだったところの草を気まぐれに少しだけ取ってみたら、柔らかそうなセリが密集していました。

セリは至る所に出ているのですが、どこも雑草に紛れ取りにくいので、

ついそのまま見過ごしてしまいますが、これなら収穫しやすくて美味しそう!・・・ということで、庭から摘んできて、今回はお蕎麦にしてみました。

セリはジャコ、青のりと一緒にカリッとかき揚げにしました。

これに、卵を素揚げにして添えて出来上がりです。

かき揚げの衣に少々の塩を加えたので、蕎麦つゆだけで頂けました。

ちょっと残念だったのは、セリの香りが淡いことです。

青のりは控えめに入れたのですが、味は美味しく出来上がったものの肝心のセリの存在感があまりありませんでした。

卵は少し高温の油で表面が固まったら早めに網杓子等で上げて半熟に仕上げたほうが美味しいです。

(上げる折、卵を崩すと蕎麦つゆが写真の様に濁ってしまうのでお気を付け下さい)

又、庭から春の味わいを楽しめました。

セリは至る所に出ているのですが、どこも雑草に紛れ取りにくいので、

ついそのまま見過ごしてしまいますが、これなら収穫しやすくて美味しそう!・・・ということで、庭から摘んできて、今回はお蕎麦にしてみました。

セリはジャコ、青のりと一緒にカリッとかき揚げにしました。

これに、卵を素揚げにして添えて出来上がりです。

かき揚げの衣に少々の塩を加えたので、蕎麦つゆだけで頂けました。

ちょっと残念だったのは、セリの香りが淡いことです。

青のりは控えめに入れたのですが、味は美味しく出来上がったものの肝心のセリの存在感があまりありませんでした。

卵は少し高温の油で表面が固まったら早めに網杓子等で上げて半熟に仕上げたほうが美味しいです。

(上げる折、卵を崩すと蕎麦つゆが写真の様に濁ってしまうのでお気を付け下さい)

又、庭から春の味わいを楽しめました。

2015年04月26日

黒百合の花

昨年九月、蓼科の北横岳へ登った折、ロープウェーの駅で見かけ、思わず我が家へ連れ帰った黒百合ですが、正直開花出来るものか気掛かりでしたが、三月頃芽が出始め、今日漸く開花しました。

お土産物屋で売られていた事もあり(失礼!)咲かなくても仕方ないかな・・・という位の気持ちでしたが、芽が出てからは開花が待ち遠しく、今日はカメラ片手に地面に這いつくばって写しました。

蕾はこんな感じです。

(!!!)地味?それとも・・・。

でも味わい深い黒の色調の中に気品を感じます。

暫くは楽しめそうで嬉しいです。

お土産物屋で売られていた事もあり(失礼!)咲かなくても仕方ないかな・・・という位の気持ちでしたが、芽が出てからは開花が待ち遠しく、今日はカメラ片手に地面に這いつくばって写しました。

蕾はこんな感じです。

(!!!)地味?それとも・・・。

でも味わい深い黒の色調の中に気品を感じます。

暫くは楽しめそうで嬉しいです。

2015年04月24日

筍ご飯の変身レシピ

我が家の竹林(?)で第二弾の筍が収穫出来ました。

今年は筍にとって「うら」の年だそうで、全国的に収穫量も少なく、出来具合も良くないそうですが、何故か我が家では思いがけない収穫があり、嬉しい年になりました。

初筍で筍ご飯は味わい済なので、少し変わった調理法はないか・・・と考えて、こんな風にアレンジしてみました。

筍はカツオ・昆布の出しでしっかり炊いておき、出し汁に一晩漬けておきます。

翌日、穂先の部分を縦に割り、節を外して刻み、穂先の内側に片栗をふりかけておきます。

ご飯を用意して、筍の下の部分を少量刻んで節といっしょにしてご飯と混ぜ、濃い目の出し、山椒の若芽を混ぜて味付けしたら、卵白をご飯に混ぜ込み、先の穂先にこんもりと盛り付けます。

卵黄をご飯面に絡めて、鍋を熱して油を回し、ご飯面から、中火の弱火位の火加減でゆっくり綺麗な黄色に色付くまで加熱し、裏返したら弱火にして軽く温める程度で仕上げます。

盛り付けてから山椒をたっぷり添えて出来上がりです。

ちょっと楽しめるレシピで筍をたっぷり味わえます。

このレシピには、小さめの筍が向いているかと思いますが、大ぶりの物で輪切りにして盛り付けたり・・・と色々変化が楽しめると思います。

今年は筍にとって「うら」の年だそうで、全国的に収穫量も少なく、出来具合も良くないそうですが、何故か我が家では思いがけない収穫があり、嬉しい年になりました。

初筍で筍ご飯は味わい済なので、少し変わった調理法はないか・・・と考えて、こんな風にアレンジしてみました。

筍はカツオ・昆布の出しでしっかり炊いておき、出し汁に一晩漬けておきます。

翌日、穂先の部分を縦に割り、節を外して刻み、穂先の内側に片栗をふりかけておきます。

ご飯を用意して、筍の下の部分を少量刻んで節といっしょにしてご飯と混ぜ、濃い目の出し、山椒の若芽を混ぜて味付けしたら、卵白をご飯に混ぜ込み、先の穂先にこんもりと盛り付けます。

卵黄をご飯面に絡めて、鍋を熱して油を回し、ご飯面から、中火の弱火位の火加減でゆっくり綺麗な黄色に色付くまで加熱し、裏返したら弱火にして軽く温める程度で仕上げます。

盛り付けてから山椒をたっぷり添えて出来上がりです。

ちょっと楽しめるレシピで筍をたっぷり味わえます。

このレシピには、小さめの筍が向いているかと思いますが、大ぶりの物で輪切りにして盛り付けたり・・・と色々変化が楽しめると思います。

タグ :筍の筍ご飯盛

2015年04月22日

東海道五十三次 高輪~品川宿

午後は、芝増上寺を出発して品川宿へと向かいますが、先ずは高輪を目指します。

芝から高輪にかけては、こんな町が続き、江戸への入口だった様です。

入口手前には、歴史的な江戸開城の会議が行われた場所を示す碑が建てられています。

ここを過ぎると、江戸への南入口として治安の維持と交通規制の機能を持った「高輪大木戸跡」に至ります。

今では片側の一部の石垣のみ残っています。

高輪大木戸は二箇所あり、これも現在は一箇所のみ保存されています。

高輪の名前の由来は、

この辺りの海岸沿いには石垣がずっとつづいていたそうで、一部残っているようです。

次に訪れたのは、四十七士の墓のある「泉岳寺」です。

静かな佇まいですが、お墓には・・・

沢山の人がお参りしていました。

浅野人気は今でも健在でした。

ここから北品川方面を目指し、最終目的地、「品川宿」へ向かいます。

京急北品川駅近くには、徳川家光と沢庵和尚の機知にに富んだ問答碑、

長州藩の高杉晋作と久坂玄瑞がイギリス公使館に焼き討ちをかける密議をした「土蔵相模(つちくらさがみ)跡」の案内板があります。

品川宿は北品川宿と南品川宿の二宿で機能分担していましたが、享保七年(1722)に歩行新宿が加わり、三宿で宿駅業務を果たすことになったそうです。

宿場への道は、現在も生きていて、

商店街へと続いています。

この辺りでかなり疲労を感じてきましたが、漸く終点の「聖蹟公園」へ近づきました。

「日本橋より二里」の道標(品川一里塚)がある「品海(ひんかい)公園に到着。

ゴールの聖蹟公園へ・・・。

ここは品川宿の本陣跡だそうです。

最後に簡単な説明があり、本日は終了。

雨模様の天候でもあり、所々で解説の為立ち止まったりと、思った以上の疲労感でしたが、何気なく歩いている道筋には沢山の歴史資料が残されているいることに改めて驚きを感じた一日でした。

芝から高輪にかけては、こんな町が続き、江戸への入口だった様です。

入口手前には、歴史的な江戸開城の会議が行われた場所を示す碑が建てられています。

ここを過ぎると、江戸への南入口として治安の維持と交通規制の機能を持った「高輪大木戸跡」に至ります。

今では片側の一部の石垣のみ残っています。

高輪大木戸は二箇所あり、これも現在は一箇所のみ保存されています。

高輪の名前の由来は、

この辺りの海岸沿いには石垣がずっとつづいていたそうで、一部残っているようです。

次に訪れたのは、四十七士の墓のある「泉岳寺」です。

静かな佇まいですが、お墓には・・・

沢山の人がお参りしていました。

浅野人気は今でも健在でした。

ここから北品川方面を目指し、最終目的地、「品川宿」へ向かいます。

京急北品川駅近くには、徳川家光と沢庵和尚の機知にに富んだ問答碑、

長州藩の高杉晋作と久坂玄瑞がイギリス公使館に焼き討ちをかける密議をした「土蔵相模(つちくらさがみ)跡」の案内板があります。

品川宿は北品川宿と南品川宿の二宿で機能分担していましたが、享保七年(1722)に歩行新宿が加わり、三宿で宿駅業務を果たすことになったそうです。

宿場への道は、現在も生きていて、

商店街へと続いています。

この辺りでかなり疲労を感じてきましたが、漸く終点の「聖蹟公園」へ近づきました。

「日本橋より二里」の道標(品川一里塚)がある「品海(ひんかい)公園に到着。

ゴールの聖蹟公園へ・・・。

ここは品川宿の本陣跡だそうです。

最後に簡単な説明があり、本日は終了。

雨模様の天候でもあり、所々で解説の為立ち止まったりと、思った以上の疲労感でしたが、何気なく歩いている道筋には沢山の歴史資料が残されているいることに改めて驚きを感じた一日でした。

2015年04月17日

東海道五十三次(江戸・日本橋~芝)

東海道五十三次(江戸日本橋から京都まで)を29回かけて歩こうという企画の第一回に参加してみました。

日本橋を出発して品川宿まで二里(大凡8キロ)を歩きます。

東京駅、常磐公園集合で、まず駅周辺の「ヤン・ヨーステンの碑」を見学。

オランダの航海士で、日本に漂着、「八重洲」の名前の由来とされる人物です。

靴が見えていて不思議ですが、なぜか個人に占拠され、これ以上前へは行けませんでした。

生憎の雨模様の中、日本橋出発!

「日本国道路元標」が設置されていますが、これはレプリカです。

日本橋周辺には魚市場発祥の地の乙姫像モニュメントと、

魚河岸跡地には当時の様子が説明されています。

他にも「東京大根河岸青物市場」等、

「江戸歌舞伎発祥の地」もここ日本橋です。

日本橋から京橋方向へ、銀座を通って向かいましたが、こんな所に「銀座発祥の地」が・・・

嘗て「銀座」があった所で、建物脇には碑があるそうです。

銀座にはこんな説明版があり、当時の銀座のおしゃれな雰囲気が感じられます。

京橋は、嘗て京橋川が流れていた上にかけられていたそうですが川は埋め立てられ、橋も何度か架け替えられているそうです。

現在は、1875年建造の橋の親柱と、

1922年建造の親柱が残されています。

京橋から芝方面へ向かい、増上寺を目指します。

増上寺すぐ近くに大きな「芝大神宮」があり、結婚式で賑わっていて、見学はできませんでした。

漸くお昼の目的地、増上寺到着で、お寺の「三解脱門」が見えてきました。

桜もまだ微かに名残を留めているせいか、人出もかなり賑わっていました。

各自でお寺見学、解説を聞いたあとお昼の休憩に入り、午後は品川宿へ向かって高輪方面へ出発します。

日本橋を出発して品川宿まで二里(大凡8キロ)を歩きます。

東京駅、常磐公園集合で、まず駅周辺の「ヤン・ヨーステンの碑」を見学。

オランダの航海士で、日本に漂着、「八重洲」の名前の由来とされる人物です。

靴が見えていて不思議ですが、なぜか個人に占拠され、これ以上前へは行けませんでした。

生憎の雨模様の中、日本橋出発!

「日本国道路元標」が設置されていますが、これはレプリカです。

日本橋周辺には魚市場発祥の地の乙姫像モニュメントと、

魚河岸跡地には当時の様子が説明されています。

他にも「東京大根河岸青物市場」等、

「江戸歌舞伎発祥の地」もここ日本橋です。

日本橋から京橋方向へ、銀座を通って向かいましたが、こんな所に「銀座発祥の地」が・・・

嘗て「銀座」があった所で、建物脇には碑があるそうです。

銀座にはこんな説明版があり、当時の銀座のおしゃれな雰囲気が感じられます。

京橋は、嘗て京橋川が流れていた上にかけられていたそうですが川は埋め立てられ、橋も何度か架け替えられているそうです。

現在は、1875年建造の橋の親柱と、

1922年建造の親柱が残されています。

京橋から芝方面へ向かい、増上寺を目指します。

増上寺すぐ近くに大きな「芝大神宮」があり、結婚式で賑わっていて、見学はできませんでした。

漸くお昼の目的地、増上寺到着で、お寺の「三解脱門」が見えてきました。

桜もまだ微かに名残を留めているせいか、人出もかなり賑わっていました。

各自でお寺見学、解説を聞いたあとお昼の休憩に入り、午後は品川宿へ向かって高輪方面へ出発します。

2015年04月15日

山なしの花とイカリソウ

この時期、雨が上がって庭へ出ると次の花が開花している・・・という嬉しい毎日ですが、今日も満開になった「山なし」の花を見つけ、カメラを向けました。

山なしの周りの枝をかなり落としたので、今年は特に沢山花をつけてくれた様です。

可憐な姿は何とも愛おしいです。

でも、山なしの実は小さくてあまり美味しくないので、花を観賞するだけですが、毎年開花を楽しみにしています。

白い花々も咲き始めました。

大好きなレースフラワーも、

冬からずっと咲いているイベリア。

そして、白のイカリソウも楚々と咲いていました。

お隣にはピンクのイカリソウも・・・

今年仲間入りした「レウイシア」も可愛いです。

ちょっと派手ですが、レンゲツツジも真っ盛りを迎え、

毎日庭の表情が移り変わり、目が離せません。

山なしの周りの枝をかなり落としたので、今年は特に沢山花をつけてくれた様です。

可憐な姿は何とも愛おしいです。

でも、山なしの実は小さくてあまり美味しくないので、花を観賞するだけですが、毎年開花を楽しみにしています。

白い花々も咲き始めました。

大好きなレースフラワーも、

冬からずっと咲いているイベリア。

そして、白のイカリソウも楚々と咲いていました。

お隣にはピンクのイカリソウも・・・

今年仲間入りした「レウイシア」も可愛いです。

ちょっと派手ですが、レンゲツツジも真っ盛りを迎え、

毎日庭の表情が移り変わり、目が離せません。

2015年04月12日

初筍とコゴミ

庭の竹ヤブ(という程のものでなくチラホラ生えているところ)に初筍が顔を出しました。

何時もは連休過ぎの五月に入ってからなのですが、この所の寒さにも関わらずひょこっと顔を出しました。

毎年小さ目なのですが、我が家の筍を食べるまではお店で筍を買う気になりません。

今年は思いがけず早めの旬の味わいを楽しめました。

木の芽も今の時期ですと柔らかくて香りも良いので絶好の相性です。

序に庭を探してみると、タラの芽も元気に伸びていて、足元を見るとコゴミも愛嬌のある風情でニョキッと顔を見せています。

という訳で、今夜のメニューは「筍ご飯」と「タラ、コゴミの天ぷら」に決まり。

庭を歩いてメニューが決められるなんて何て素敵なのでしょう!

・・・と一人で喜んでしまいました。

何時もは連休過ぎの五月に入ってからなのですが、この所の寒さにも関わらずひょこっと顔を出しました。

毎年小さ目なのですが、我が家の筍を食べるまではお店で筍を買う気になりません。

今年は思いがけず早めの旬の味わいを楽しめました。

木の芽も今の時期ですと柔らかくて香りも良いので絶好の相性です。

序に庭を探してみると、タラの芽も元気に伸びていて、足元を見るとコゴミも愛嬌のある風情でニョキッと顔を見せています。

という訳で、今夜のメニューは「筍ご飯」と「タラ、コゴミの天ぷら」に決まり。

庭を歩いてメニューが決められるなんて何て素敵なのでしょう!

・・・と一人で喜んでしまいました。

2015年04月10日

庭の白花ももと少林山達磨寺のトウゴクミツバツツジ

我が家の庭の白い桃の花があちこちで満開になり見頃なのですが、生憎のお天気で、一向に晴れ間が見られず、仕方なく曇り空の元で写真に収めましたが、

やはり“残念!”です。

こちらは三年程前、幹にアメリカシロヒトリが入った為バッサリ枝を切り落とされた桃ですが、漸く綺麗に咲くようになりました。

中にはこんな咲き分けもあり、ピンクと白の桃の間で頑張っています。

来客があり、久し振りに訪れた少林山達磨寺では桜も満開を少し過ぎて散り始め、

一面お花の絨毯を敷き詰めたようでした。

そんな中で一際鮮やかに咲いていたのは、

トウゴクミツバツツジでしょうか?

葉がないのではっきりしませんが・・・。

何度かお寺を訪れているので見ているはずですが、すっかり忘れていたダルマ達。

こんな各地のダルマが展示され、焼き物までありました。

お寺の建物内に赤い塊が見えたので近付いてみると、

昨年一年間働いたダルマさんが積み上げられていました。

これだけ燃やすのも大変そうですが、何より頑張ったダルマさんがちょっと寂しげでした。

不思議なのは、張られたロープ内に入らない様に・・・という注意書きです。

ご利益のあったダルマさんを持ち帰る方がいるのでしょうか?

久し振りの達磨寺には新しい発見があり楽しかったです。

やはり“残念!”です。

こちらは三年程前、幹にアメリカシロヒトリが入った為バッサリ枝を切り落とされた桃ですが、漸く綺麗に咲くようになりました。

中にはこんな咲き分けもあり、ピンクと白の桃の間で頑張っています。

来客があり、久し振りに訪れた少林山達磨寺では桜も満開を少し過ぎて散り始め、

一面お花の絨毯を敷き詰めたようでした。

そんな中で一際鮮やかに咲いていたのは、

トウゴクミツバツツジでしょうか?

葉がないのではっきりしませんが・・・。

何度かお寺を訪れているので見ているはずですが、すっかり忘れていたダルマ達。

こんな各地のダルマが展示され、焼き物までありました。

お寺の建物内に赤い塊が見えたので近付いてみると、

昨年一年間働いたダルマさんが積み上げられていました。

これだけ燃やすのも大変そうですが、何より頑張ったダルマさんがちょっと寂しげでした。

不思議なのは、張られたロープ内に入らない様に・・・という注意書きです。

ご利益のあったダルマさんを持ち帰る方がいるのでしょうか?

久し振りの達磨寺には新しい発見があり楽しかったです。

2015年04月08日

東京都葛西臨海水族園

三鷹の森ジブリ美術館を訪れる前に京葉線葛西臨海公園にある水族園へ立ち寄りました。

生憎の天気で海風も強く寒い一日でしたが、ここも春休みで賑わっていました。

「マグロの大回遊」で有名でしたが、次々にマグロが原因不明で死んでしまい、現在は一匹だけが悠然と広い水槽を泳ぎ回っていました。

ジンベイザメを入れて水質改善を図っているそうですが何とも寂しい限りです。

他の魚達はいたって元気そうで、

こんな夢のような青い熱帯魚の群れや、

名前不明な巨大な魚、

間近に見るとユーモラスなウツボの顔や、名前だけは強そうでも優雅にふわりふわりと漂うリーフィシードラゴンの様な変わり種もいます。

少し分り難いですが、ムール貝の様な貝の塊の中にトトロに似た顔が見えたり・・・

珊瑚のお花畑もあります。

他にも、深海の生物、海藻の森、世界の海の展示、ペンギンの生態も見られます。

丁度お食事中のこんな光景も見られ、ビックリしました。

カニの子供の様な生き物がクラゲを捕食している所です。

マグロの爽快な回遊があまりに有名なので、やはり広い水槽がガラガラなのは空洞を見る思いです。

豪快な回遊が戻るのを期待したいです。

生憎の天気で海風も強く寒い一日でしたが、ここも春休みで賑わっていました。

「マグロの大回遊」で有名でしたが、次々にマグロが原因不明で死んでしまい、現在は一匹だけが悠然と広い水槽を泳ぎ回っていました。

ジンベイザメを入れて水質改善を図っているそうですが何とも寂しい限りです。

他の魚達はいたって元気そうで、

こんな夢のような青い熱帯魚の群れや、

名前不明な巨大な魚、

間近に見るとユーモラスなウツボの顔や、名前だけは強そうでも優雅にふわりふわりと漂うリーフィシードラゴンの様な変わり種もいます。

少し分り難いですが、ムール貝の様な貝の塊の中にトトロに似た顔が見えたり・・・

珊瑚のお花畑もあります。

他にも、深海の生物、海藻の森、世界の海の展示、ペンギンの生態も見られます。

丁度お食事中のこんな光景も見られ、ビックリしました。

カニの子供の様な生き物がクラゲを捕食している所です。

マグロの爽快な回遊があまりに有名なので、やはり広い水槽がガラガラなのは空洞を見る思いです。

豪快な回遊が戻るのを期待したいです。

2015年04月06日

三鷹の森ジブリ美術館

ずっと行きたいと思っていたのですが、大変混雑していてチケットの入手も難しいと聞いていたので避けていましたが、偶然バスツアーの案内を見つけ、参加してみました。

高崎からバスで、葛西臨海水族館を見学してからジブリへ向かいました。

ジブリ美術館は春休みということもあり、やはり大変な混雑でした。

館内は撮影禁止なので、殆ど写真は撮れませんでした。

この写真では分り難いですが、入口近くにある「猫バス」でです。中は子供達が遊べる空間になっています。

屋上には「天空の城ラピュタ」の巨神兵が寂しげに立ち尽くしていました。

展示はどれもとても丁寧にこだわりを持って作られています。

これは「パティオ」ですが、ポンプも設置され、子供達が競って水汲みしていました。

マンホールの蓋まで・・・

美術館は展示館とカフェからなり、

左が展示館で右がカフェです。

小雨のパラつく生憎の天気でしたが、入館者は館内一杯で、外国からのお客様の多いのにも驚き、日本のアニメの人気の程を見る思いでした。

実は、私はもっと別の展示内容を期待していたので、少し予想外の思いで見学しました。

トトロの舞台となった「三鷹」の地で、宮崎駿の世界・・・といったら「屋外」しか念頭になかったのです。

トトロの住んでいるような大きな森があったり、ナウシカの谷、天空の城の模型(ちょっと無理かな?)があったり・・・と広々した敷地を歩き回るものと思っていたので、しっかり歩きやすい服装と靴で出かけましたが、予想外に狭い空間を人とスレ違いながらの見学は少し疲れました。

ショップも又非常に混雑していて、ウンザリしました。

勝手に想像したのがいけないのですから仕方ありませんが・・・。

少し残念な見学となりました。

外の公園では、曇り空の元、お花見客で賑わっていました。

広々とした空間で、こことコラボしたら素敵な宮崎駿の世界が展開出来るのでは・・・と期待してしまいました。

高崎からバスで、葛西臨海水族館を見学してからジブリへ向かいました。

ジブリ美術館は春休みということもあり、やはり大変な混雑でした。

館内は撮影禁止なので、殆ど写真は撮れませんでした。

この写真では分り難いですが、入口近くにある「猫バス」でです。中は子供達が遊べる空間になっています。

屋上には「天空の城ラピュタ」の巨神兵が寂しげに立ち尽くしていました。

展示はどれもとても丁寧にこだわりを持って作られています。

これは「パティオ」ですが、ポンプも設置され、子供達が競って水汲みしていました。

マンホールの蓋まで・・・

美術館は展示館とカフェからなり、

左が展示館で右がカフェです。

小雨のパラつく生憎の天気でしたが、入館者は館内一杯で、外国からのお客様の多いのにも驚き、日本のアニメの人気の程を見る思いでした。

実は、私はもっと別の展示内容を期待していたので、少し予想外の思いで見学しました。

トトロの舞台となった「三鷹」の地で、宮崎駿の世界・・・といったら「屋外」しか念頭になかったのです。

トトロの住んでいるような大きな森があったり、ナウシカの谷、天空の城の模型(ちょっと無理かな?)があったり・・・と広々した敷地を歩き回るものと思っていたので、しっかり歩きやすい服装と靴で出かけましたが、予想外に狭い空間を人とスレ違いながらの見学は少し疲れました。

ショップも又非常に混雑していて、ウンザリしました。

勝手に想像したのがいけないのですから仕方ありませんが・・・。

少し残念な見学となりました。

外の公園では、曇り空の元、お花見客で賑わっていました。

広々とした空間で、こことコラボしたら素敵な宮崎駿の世界が展開出来るのでは・・・と期待してしまいました。

2015年04月04日

ぐんまフラワーパーク

先日、ぐんま天文台を訪れた帰り、ぐんまフラワーパークへ立ち寄りました。

花が咲き揃うには少し早かった様ですが、桜も満開で、

毎回テーマ毎に植え込まれる「フラトピア大花壇」も綺麗に設えられていて、展望台から眺められました。

温室ではランの企画展があり、

「バンダラン」が色鮮やかでした。他にも温室には謎の植物があり、

これは「ビカクシダ」というそうですが、何とも不思議な形です。

今の時期あちこちで見かける黄色い花には、「ヒュウガミズキ」、「トサミズキ」等がありますが、黄色が鮮やかなのは、

「サンシュユ」ではないでしょうか?

同じミズキ科ですが、秋には赤い実が熟し、これも綺麗です。

帰り際、ふと下を見ると、

カタクリが咲き揃う一角がありました。

気品があり、清楚で美しい姿に疲れも忘れました。

バラが満開の時期に又訪れたいな・・・と思いつつ帰路に着きました。

花が咲き揃うには少し早かった様ですが、桜も満開で、

毎回テーマ毎に植え込まれる「フラトピア大花壇」も綺麗に設えられていて、展望台から眺められました。

温室ではランの企画展があり、

「バンダラン」が色鮮やかでした。他にも温室には謎の植物があり、

これは「ビカクシダ」というそうですが、何とも不思議な形です。

今の時期あちこちで見かける黄色い花には、「ヒュウガミズキ」、「トサミズキ」等がありますが、黄色が鮮やかなのは、

「サンシュユ」ではないでしょうか?

同じミズキ科ですが、秋には赤い実が熟し、これも綺麗です。

帰り際、ふと下を見ると、

カタクリが咲き揃う一角がありました。

気品があり、清楚で美しい姿に疲れも忘れました。

バラが満開の時期に又訪れたいな・・・と思いつつ帰路に着きました。

2015年04月02日

ミモザが満開の庭

安中へ来て初めてミモザの開花が見られました。

茅ヶ崎から連れてきた一代目は枯れてしまい、これは二代目です。

一昨年植えたのにもうこんなに成長し、黄色い花々がたわわに咲き誇っていて目にも鮮やかです。

今の時期、黄色い花は多く、我が家でもレンギョウ、ミツマタ(下の画像)も満開です。

草花では黄色い水仙が満開ですが、白い水仙も気品があります。

こちらは小さいながら誇らしげ上を向いて咲いていて存在感があります。

こんな可愛い「口紅水仙」もいます。

サクラもひっそりと咲いていました。

我が家のは庭桜なので地味ですが、各地のサクラ開花の便りの聞かれる頃になり、楽しみです。

茅ヶ崎から連れてきた一代目は枯れてしまい、これは二代目です。

一昨年植えたのにもうこんなに成長し、黄色い花々がたわわに咲き誇っていて目にも鮮やかです。

今の時期、黄色い花は多く、我が家でもレンギョウ、ミツマタ(下の画像)も満開です。

草花では黄色い水仙が満開ですが、白い水仙も気品があります。

こちらは小さいながら誇らしげ上を向いて咲いていて存在感があります。

こんな可愛い「口紅水仙」もいます。

サクラもひっそりと咲いていました。

我が家のは庭桜なので地味ですが、各地のサクラ開花の便りの聞かれる頃になり、楽しみです。

2015年03月31日

群馬県立ぐんま天文台

体調を崩し暫くブログをお休みし、ブログを見ていて下さった方々にご心配おかけしました事お詫び致します。

漸く復帰できましたので、今後共宜しくお願いたします。

先日来客があり、1999年に吾妻郡高山村に設置された「ぐんま天文台」へ出掛けました。

以前一度訪れていますが、何度訪れても魅力的な場所です。

駐車場から天文台へは遊歩道を歩いてゆきますが、その距離を冥王星から太陽の距離の100億分の1に縮尺してあります。

冥王星から出発して、

を通過、太陽へ到着まで、591,5m、標高差70mです。

これだけの遊歩道を設けたのには理由があり、車のライトや大面積の舗装面に蓄積された熱の発散による空気の揺らぎを避けるためだそうです。

当然、職員の方々も毎日この距離を通勤されているそうで、冬場は雪かき作業が大変だそうですが、眺めの素晴らしさも格別でした。

微かですが、遠くに富士山も見えます。

本館前の庭には、様々な天体観測施設があり、

こんな不思議な形をしていて、子供達の遊び場になっていました。

他にも、4000年前のイングランドのストーンサークルを縮小再現下展示等もあり、実際に星々の位置観察が出来るようになっています。

本館はこちらで、

右の大きいドーム(11mドーム)内には主観測装置である150cmの反射式望遠鏡が設置され、

左の小さい方のドーム(7m)内には65cmの反射式望遠鏡が設置されています。

本館2階には太陽展示コーナーがあり、

晴れていれば、直径約1mの直接投影像や長さ約1mの太陽スペクトル(虹)等を観察することができます。

太陽が光線によってこの様に異なって見えるのも興味深かったです。

太陽展示コーナー、11mドームには専門職員の方がいらして丁寧に説明してくださいます。

夜間の天体観望も、金、土、日、祝日の7時~10時に行われているそうで一度参加してみたいのですが、帰りのことを考えるとつい億劫になってしまいます。でも折角群馬にこんな素敵な施設があるのですから、何時かは参加したいものです。

漸く復帰できましたので、今後共宜しくお願いたします。

先日来客があり、1999年に吾妻郡高山村に設置された「ぐんま天文台」へ出掛けました。

以前一度訪れていますが、何度訪れても魅力的な場所です。

駐車場から天文台へは遊歩道を歩いてゆきますが、その距離を冥王星から太陽の距離の100億分の1に縮尺してあります。

冥王星から出発して、

を通過、太陽へ到着まで、591,5m、標高差70mです。

これだけの遊歩道を設けたのには理由があり、車のライトや大面積の舗装面に蓄積された熱の発散による空気の揺らぎを避けるためだそうです。

当然、職員の方々も毎日この距離を通勤されているそうで、冬場は雪かき作業が大変だそうですが、眺めの素晴らしさも格別でした。

微かですが、遠くに富士山も見えます。

本館前の庭には、様々な天体観測施設があり、

こんな不思議な形をしていて、子供達の遊び場になっていました。

他にも、4000年前のイングランドのストーンサークルを縮小再現下展示等もあり、実際に星々の位置観察が出来るようになっています。

本館はこちらで、

右の大きいドーム(11mドーム)内には主観測装置である150cmの反射式望遠鏡が設置され、

左の小さい方のドーム(7m)内には65cmの反射式望遠鏡が設置されています。

本館2階には太陽展示コーナーがあり、

晴れていれば、直径約1mの直接投影像や長さ約1mの太陽スペクトル(虹)等を観察することができます。

太陽が光線によってこの様に異なって見えるのも興味深かったです。

太陽展示コーナー、11mドームには専門職員の方がいらして丁寧に説明してくださいます。

夜間の天体観望も、金、土、日、祝日の7時~10時に行われているそうで一度参加してみたいのですが、帰りのことを考えるとつい億劫になってしまいます。でも折角群馬にこんな素敵な施設があるのですから、何時かは参加したいものです。

2015年03月15日

犬筥(いぬばこ)

先日訪れた、臨江閣、五料茶屋本陣のどちらにも見当たらず、不思議に思っていた雛人形飾りの一つです。

これは、絵本「三月ひなのつき」の挿絵ですが、顔が子供(日本に古来からいた狆がモデルと考えられる)、体が犬の張子作りで、通常上下に分かれる箱型で狛犬が起源だと言われていて、雌雄一対で飾られます。

雄犬(右)には安産のお守りが入れられ、雌犬(左)には化粧道具を入れたそうです。

名称も「御伽犬(おとぎいぬ)」、「宿直犬(とのいいぬ)」、「犬筐(いぬばこ)」、「狗筥(いぬばこ)」と様々ある様に、とても親しまれていたようです。

そう言えば、五料茶屋本陣には犬(狆)を連れた人形が沢山見られましたが、犬筥は見当たりませんでした(張子の犬が一匹いただけでした)。

京都では焼き物の煌びやかなタイプ等、普通に販売されている様ですが、関東ではほとんど見かけられません。やはり、宮中で天皇の守護獣として玉座の脇に飾られておた狛犬が起源ということなので、上方に根付いた風習なのでしょうか?

江戸時代になると、大名家で姫君の婚礼道具に加えられたそうですが、一般庶民にはあまり馴染まなかったのかもしれません。

何とも可愛く愛嬌のある表情で、すっかり気に入ってしまい、来年には是非私用の犬筥が欲しいな~と思っています。

これは、絵本「三月ひなのつき」の挿絵ですが、顔が子供(日本に古来からいた狆がモデルと考えられる)、体が犬の張子作りで、通常上下に分かれる箱型で狛犬が起源だと言われていて、雌雄一対で飾られます。

雄犬(右)には安産のお守りが入れられ、雌犬(左)には化粧道具を入れたそうです。

名称も「御伽犬(おとぎいぬ)」、「宿直犬(とのいいぬ)」、「犬筐(いぬばこ)」、「狗筥(いぬばこ)」と様々ある様に、とても親しまれていたようです。

そう言えば、五料茶屋本陣には犬(狆)を連れた人形が沢山見られましたが、犬筥は見当たりませんでした(張子の犬が一匹いただけでした)。

京都では焼き物の煌びやかなタイプ等、普通に販売されている様ですが、関東ではほとんど見かけられません。やはり、宮中で天皇の守護獣として玉座の脇に飾られておた狛犬が起源ということなので、上方に根付いた風習なのでしょうか?

江戸時代になると、大名家で姫君の婚礼道具に加えられたそうですが、一般庶民にはあまり馴染まなかったのかもしれません。

何とも可愛く愛嬌のある表情で、すっかり気に入ってしまい、来年には是非私用の犬筥が欲しいな~と思っています。

2015年03月13日

満開の枝垂れ梅とスミレ

我が家の庭の枝垂れ梅がほぼ満開になりました。

小鳥も沢山やって来て、寒風の中ですが春の温もりを感じています。

そこここで様々な花々の開花が見られますが、

今の時期の青い花はとても新鮮に感じられました。

これは、先日訪れた「五料茶屋本陣」の駐車場で見つけたものです。

厳しい寒さに耐えて咲き始めた花々に出会うと、思わず強張っていた顔も緩みます。

小鳥も沢山やって来て、寒風の中ですが春の温もりを感じています。

そこここで様々な花々の開花が見られますが、

今の時期の青い花はとても新鮮に感じられました。

これは、先日訪れた「五料茶屋本陣」の駐車場で見つけたものです。

厳しい寒さに耐えて咲き始めた花々に出会うと、思わず強張っていた顔も緩みます。

2015年03月10日

五料の茶屋本陣での「雛人形展」

中山道の松井田宿と横川の碓氷関所のほぼ中間で、妙義の山々を眼前にする「五料の茶屋本陣」での雛人形展へ出掛けました。

今回は「御殿飾り」がテーマだそうで、京都御所・紫宸殿を模した「御殿」を飾り、その中へ天皇・皇后を模した内裏雛を入れるスタイルで、関東で流行した段飾りに対し、御所での生活を細かく再現した関西風の飾り方だそうです。

先ずは「お西」の飾りから拝見しました。

建物に入って直ぐ目に付くのは「裃雛」です。

「すわりびな」に分類され、幕末から昭和初期までこの地方の「お雛様」の主役だったそうです。

着物の両肩がピンと横に張っていて裃の様に見える所から名付けられたそうです。

十二単風の襟元で正面を向き両手を膝に置いて正座しているお行儀の良いお雛様です。

古い雛(中段)はやや小型で顔は卵型、髪型は「おかっぱ・ちょんぼり」、着物に柄はないそうで、時代が下るにつれ大型化(40cm位まで)するそうです。(下段)

一体一体のお顔は可愛いのですが、これだけ並ぶとちょっと怖いです。

この中に一体だけ「からくり雛」がありましたが、江戸期の物で、現在は動かないそうです。

こちらは「享保雛」の段飾りで、江戸時代の享保年間以降の雛人形なので、男雛が向かって右に飾られています。

段飾りでお馴染みの「五人囃子」ですが、演奏する能楽が江戸幕府の公儀の場で演奏されるものだったため「御殿飾り」にはあまり置かれなかったそうです。

そう言えば、御殿飾りの沢山並べられた展示には「五人囃子」があまり見られませんでした。

この地方で独特なのは「蚕神雛」で、桑の枝や蚕紙(蚕の卵を貼り付ける紙)を携えています。

又、犬のお産が軽いところから犬(チン)を連れた人形も見られます。

次は「お東」の展示へ回りました。

部屋一面に飾られた雛飾りは何とも華やかで、春爛漫の様です。

傍らに飾られた「子供雛」はなんとも可愛らしく、皆さん足を留められていました。

因みにこちらは昭和の物なので、女雛が向かって右にいらっしゃいます。

中にはこんな飾り方も展示されていましたが、

ちょっと不気味です。

人形の持つ可愛らしさと怖さの感じられる「雛人形展」でした。

今回は「御殿飾り」がテーマだそうで、京都御所・紫宸殿を模した「御殿」を飾り、その中へ天皇・皇后を模した内裏雛を入れるスタイルで、関東で流行した段飾りに対し、御所での生活を細かく再現した関西風の飾り方だそうです。

先ずは「お西」の飾りから拝見しました。

建物に入って直ぐ目に付くのは「裃雛」です。

「すわりびな」に分類され、幕末から昭和初期までこの地方の「お雛様」の主役だったそうです。

着物の両肩がピンと横に張っていて裃の様に見える所から名付けられたそうです。

十二単風の襟元で正面を向き両手を膝に置いて正座しているお行儀の良いお雛様です。

古い雛(中段)はやや小型で顔は卵型、髪型は「おかっぱ・ちょんぼり」、着物に柄はないそうで、時代が下るにつれ大型化(40cm位まで)するそうです。(下段)

一体一体のお顔は可愛いのですが、これだけ並ぶとちょっと怖いです。

この中に一体だけ「からくり雛」がありましたが、江戸期の物で、現在は動かないそうです。

こちらは「享保雛」の段飾りで、江戸時代の享保年間以降の雛人形なので、男雛が向かって右に飾られています。

段飾りでお馴染みの「五人囃子」ですが、演奏する能楽が江戸幕府の公儀の場で演奏されるものだったため「御殿飾り」にはあまり置かれなかったそうです。

そう言えば、御殿飾りの沢山並べられた展示には「五人囃子」があまり見られませんでした。

この地方で独特なのは「蚕神雛」で、桑の枝や蚕紙(蚕の卵を貼り付ける紙)を携えています。

又、犬のお産が軽いところから犬(チン)を連れた人形も見られます。

次は「お東」の展示へ回りました。

部屋一面に飾られた雛飾りは何とも華やかで、春爛漫の様です。

傍らに飾られた「子供雛」はなんとも可愛らしく、皆さん足を留められていました。

因みにこちらは昭和の物なので、女雛が向かって右にいらっしゃいます。

中にはこんな飾り方も展示されていましたが、

ちょっと不気味です。

人形の持つ可愛らしさと怖さの感じられる「雛人形展」でした。

2015年03月08日

前橋「臨江閣」の雛人形飾り

先日、前橋へ出掛けた折、4,5年振りに「臨江閣」へ立ち寄り、雛飾りを拝見してきました。

相変わらずの強風で、お庭をブラブラという雰囲気ではありませんでしたが、花々はしっかり春の訪れを伝えてくれていました。

密やかに咲くアセビの花に癒されます。

臨江閣は、当時の県令、楫取素彦の提言により、地元有志や銀行等の企業の寄付により明治17年に建てられた迎賓館なので、最近話題の大河ドラマ「花燃ゆ」の影響と思われる大きな変化が見られました。

4,5年前に訪れた時にはひっそりよしていて来場者も少なく、受付のボランティアの方と別館二階の大広間に使われている「安中杉並木」の話等、のんびりおしゃべりした記憶がありますが、今回は来場者も多く、ボランティアさんも忙しく案内されていて、団体客も見かけられる賑わいでした。更に、売店の他、カフェまで出来ていてビックリです。大河ドラマ効果はすごいですね!

来季には免震等のため、一部改修工事が入るそうです。

これは本館二階の明治天皇行幸の際、行在所として使われたお部屋に飾られている御所人形で、大正13年、昭和天皇御成婚の折の引き出物だそうです。

ひな飾りは別館二階に展示されていました。

江戸末期~昭和初期のひな飾り30基が並び艶やかです。

県民の寄贈によるものだそうで、2008年から飾られているそうですが、ここ臨江閣では、男雛が左、女雛が右に配置されていました。

この配置に関しては色々な説がある様で、ボランティアの方も熱心に解説されていました。

後日、松井田の「五料の茶屋本陣」の雛人形展を見に行きましたが、こちらでは、作られた年代、飾られていた時代を配慮して位置を決められている様でした。中々興味深いです。

臨江閣の雛人形の展示は 4月12日までみられるそうです。

相変わらずの強風で、お庭をブラブラという雰囲気ではありませんでしたが、花々はしっかり春の訪れを伝えてくれていました。

密やかに咲くアセビの花に癒されます。

臨江閣は、当時の県令、楫取素彦の提言により、地元有志や銀行等の企業の寄付により明治17年に建てられた迎賓館なので、最近話題の大河ドラマ「花燃ゆ」の影響と思われる大きな変化が見られました。

4,5年前に訪れた時にはひっそりよしていて来場者も少なく、受付のボランティアの方と別館二階の大広間に使われている「安中杉並木」の話等、のんびりおしゃべりした記憶がありますが、今回は来場者も多く、ボランティアさんも忙しく案内されていて、団体客も見かけられる賑わいでした。更に、売店の他、カフェまで出来ていてビックリです。大河ドラマ効果はすごいですね!

来季には免震等のため、一部改修工事が入るそうです。

これは本館二階の明治天皇行幸の際、行在所として使われたお部屋に飾られている御所人形で、大正13年、昭和天皇御成婚の折の引き出物だそうです。

ひな飾りは別館二階に展示されていました。

江戸末期~昭和初期のひな飾り30基が並び艶やかです。

県民の寄贈によるものだそうで、2008年から飾られているそうですが、ここ臨江閣では、男雛が左、女雛が右に配置されていました。

この配置に関しては色々な説がある様で、ボランティアの方も熱心に解説されていました。

後日、松井田の「五料の茶屋本陣」の雛人形展を見に行きましたが、こちらでは、作られた年代、飾られていた時代を配慮して位置を決められている様でした。中々興味深いです。

臨江閣の雛人形の展示は 4月12日までみられるそうです。

2015年03月06日

大宮盆栽美術館

用事があり、大宮へ出掛ける事にになったので、有名(?)な「盆栽美術館」へ足を延ばしてみました。

美術館はJR宇都宮線の土呂駅から徒歩5分程の所にあります。

駅周辺の家々は特に盆栽が多い・・・という印象は受けませんでしたが、

あちこちに「盆栽」の旗が見かけられました。

大宮には凡そ90年程前、関東大震災で大きな被害を受けた東京団子坂周辺(文京区千駄木)の盆栽業者が適地を求めて移り住み「大宮盆栽村」という自治共同体を作った歴史があり、最盛期の1935年頃には約30の盆栽園があったそうですが、現在では7園です。

美術館は2010年の開館で、盆栽の名品だけでなく、盆栽用の器、石、浮世絵等、盆栽に関わる文化も共に展示されていてとても見応えがありました。

館内は撮影禁止でしたが、ロビー及び庭園の一部は撮影可でしたので、一部だけですがご紹介できました。

ロビーに一歩足を踏み入れると、見事なキフジに圧倒されます。

館内には盆栽の他その技術、器の説明、真・行・草の床飾り、江戸文化等々が展示され説明も解りやすく興味深く拝見できました。

盆栽は館内の他、庭にも沢山並べられ、特に

鉢から溢れそうな根張り、裸の樹形に圧倒的な生命力を感じました。

不要な枝一本無いような見事に完成された姿で、一つの世界が表現されていて、辺りの空気さえも取り込んでいるようでした。

今回特に興味深かったのは「根」の表情でしたが、存在感の強さに新鮮な驚きを感じました。

こちらは、盆栽技術としては難易度の高い「ジン」と「シャリ」を見事に表現した作品です。

「ジン」は枝を枯れた様に見せている部分で、「シャリ」は幹の一部を枯れた様に見せている部分ですが、これは意図的に、忌み枝やヤケの入ってしまった様なその木の弱点を「ジン」「シャリ」に変えることで短所を見所に変えるという鮮やかな技術です。

場合によっては盆栽の幹や枝を削って、自然に枯れた様に見せることもあるそうです。

確かにかなりのインパクトを与えます。

蕾が大きく膨らんで開花寸前の「寒桜」も見事な枝振りでした。

ギャラリーでは4月8日まで「大宮盆栽村の歴史展Ⅱ」も開催されています。

最近海外でも人気が高く、注目されている「盆栽」ですが、日頃はつい「お年寄りの楽しみ」的見方をしていました。

今回、改めて驚きと興味を感じ、盆栽の表現するマジックの様な世界に魅せられました。

美術館はJR宇都宮線の土呂駅から徒歩5分程の所にあります。

駅周辺の家々は特に盆栽が多い・・・という印象は受けませんでしたが、

あちこちに「盆栽」の旗が見かけられました。

大宮には凡そ90年程前、関東大震災で大きな被害を受けた東京団子坂周辺(文京区千駄木)の盆栽業者が適地を求めて移り住み「大宮盆栽村」という自治共同体を作った歴史があり、最盛期の1935年頃には約30の盆栽園があったそうですが、現在では7園です。

美術館は2010年の開館で、盆栽の名品だけでなく、盆栽用の器、石、浮世絵等、盆栽に関わる文化も共に展示されていてとても見応えがありました。

館内は撮影禁止でしたが、ロビー及び庭園の一部は撮影可でしたので、一部だけですがご紹介できました。

ロビーに一歩足を踏み入れると、見事なキフジに圧倒されます。

館内には盆栽の他その技術、器の説明、真・行・草の床飾り、江戸文化等々が展示され説明も解りやすく興味深く拝見できました。

盆栽は館内の他、庭にも沢山並べられ、特に

鉢から溢れそうな根張り、裸の樹形に圧倒的な生命力を感じました。

不要な枝一本無いような見事に完成された姿で、一つの世界が表現されていて、辺りの空気さえも取り込んでいるようでした。

今回特に興味深かったのは「根」の表情でしたが、存在感の強さに新鮮な驚きを感じました。

こちらは、盆栽技術としては難易度の高い「ジン」と「シャリ」を見事に表現した作品です。

「ジン」は枝を枯れた様に見せている部分で、「シャリ」は幹の一部を枯れた様に見せている部分ですが、これは意図的に、忌み枝やヤケの入ってしまった様なその木の弱点を「ジン」「シャリ」に変えることで短所を見所に変えるという鮮やかな技術です。

場合によっては盆栽の幹や枝を削って、自然に枯れた様に見せることもあるそうです。

確かにかなりのインパクトを与えます。

蕾が大きく膨らんで開花寸前の「寒桜」も見事な枝振りでした。

ギャラリーでは4月8日まで「大宮盆栽村の歴史展Ⅱ」も開催されています。

最近海外でも人気が高く、注目されている「盆栽」ですが、日頃はつい「お年寄りの楽しみ」的見方をしていました。

今回、改めて驚きと興味を感じ、盆栽の表現するマジックの様な世界に魅せられました。

2015年03月04日

きな粉ソテー

安倍川餅用によくきな粉を買うのですが、毎回、使い切れずに賞味期限を迎えてしまいます。

何とか無駄にせず使い切りたいと思い、魚のソテーを作る時に粉に混ぜてみました。

魚(今回はカレイです)の水気を取り、塩・コショウして粉と半々位のきな粉を混ぜ、魚にまんべんなくまぶし、熱したフライパンに油を多めに注ぎ、中火位でじっくり皮目を焼きます。(盛り付けた時上になる方)

鍋を時々揺すり、油を魚の表面にかけながら、焦げ目がしっかりつくまで丁寧に焼くと綺麗な仕上がりになります。

(粉だけの時よりもカリッとするまでに時間がかかるようです。次回はベーキングパウダーを加えてみようかと思います。)

きな粉の香ばしさでソースも殆どいりません。

これで今回はきな粉を無駄なく使えるかな・・・と期待しています。

何とか無駄にせず使い切りたいと思い、魚のソテーを作る時に粉に混ぜてみました。

魚(今回はカレイです)の水気を取り、塩・コショウして粉と半々位のきな粉を混ぜ、魚にまんべんなくまぶし、熱したフライパンに油を多めに注ぎ、中火位でじっくり皮目を焼きます。(盛り付けた時上になる方)

鍋を時々揺すり、油を魚の表面にかけながら、焦げ目がしっかりつくまで丁寧に焼くと綺麗な仕上がりになります。

(粉だけの時よりもカリッとするまでに時間がかかるようです。次回はベーキングパウダーを加えてみようかと思います。)

きな粉の香ばしさでソースも殆どいりません。

これで今回はきな粉を無駄なく使えるかな・・・と期待しています。

2015年03月02日

ひな祭り

風は冷たく、朝晩はまだまだ冷え込む毎日ですが、明日はもうひな祭り。

先日友人宅へお邪魔したら、こんな可愛い雛人形がお出迎えしてくれました。

四国へ旅行した折見つけたそうですが、お顔も優しく、つい微笑んでしまいます。

我が家では御所車と、

昨年、前橋の「黒田人形店」で購入した積み木の雛人形を飾りました。

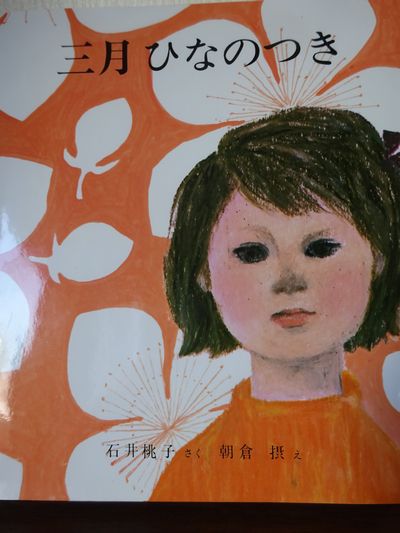

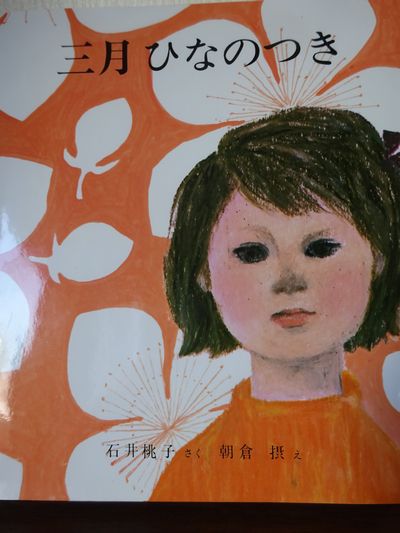

友人からのプレゼントの絵本を開きながら・・・

石井桃子さんのお話も素晴らしいですが、朝倉摂さんの挿絵はメリハリがはっきりしていて、独特の世界へと誘ってくれます。

心に春の雪洞が灯された様な気分で静かにひな祭りを迎えています。

先日友人宅へお邪魔したら、こんな可愛い雛人形がお出迎えしてくれました。

四国へ旅行した折見つけたそうですが、お顔も優しく、つい微笑んでしまいます。

我が家では御所車と、

昨年、前橋の「黒田人形店」で購入した積み木の雛人形を飾りました。

友人からのプレゼントの絵本を開きながら・・・

石井桃子さんのお話も素晴らしいですが、朝倉摂さんの挿絵はメリハリがはっきりしていて、独特の世界へと誘ってくれます。

心に春の雪洞が灯された様な気分で静かにひな祭りを迎えています。