イトスギ

グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2015年06月24日

箕輪城跡

お城の前を何度も通り、気になっていましたが、中々訪れる機会が無く過ぎていましたので、四月下旬訪れてみました。

箕輪城は国史跡に登録され、日本100名城の一つにも数えられています。

築城主は長野業尚で、1512年(永正9年)に築城されています。

天守閣は無く、城郭構造は梯郭式平山城で、本丸を城郭の片隅に配置し、周囲を曲輪で囲み、露出している側に湖沼や山河、絶壁等の天然の防御設備が利用されています。

廃城は1598年(慶長3年)で、遺構としては石垣、土塁、空堀、馬出し、井戸、等が残っています。

お城の概要は、

で、榛名白川によって削られた河岸段丘に曲輪が配された城で、西に榛名白川、南に榛名沼があり、両者が天然の堀を形成しています。

城地は東西約500m、南北約1100m、面積約47haの広さです。

駐車場は稲荷曲輪の搦手口近くにあり、ここから入りました。

搦手口は、城の大手口に対し裏口に当たりますが、ここにも馬出があり、長野氏時代から北条氏時代まではここが大手口であったと考えられているそうです。

稲荷曲輪辺りは修復中でしたが、本丸方面への散策路は整備されています。

空堀も綺麗に残され、

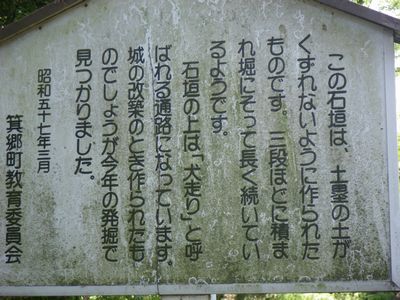

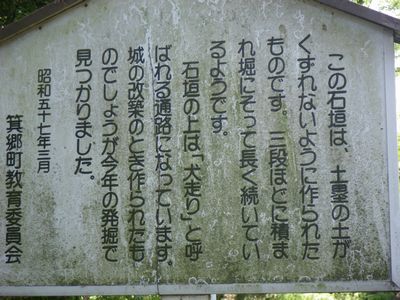

石垣も

しっかり残されていました。

稲荷曲輪から御前曲輪に向かうと、ここで堀は5つに分かれ、本丸へと続きます。

御前曲輪は本質的に本丸の一部であり、落城に際して城主はここの持仏堂に入って自刃し、一族郎党皆後に従ったと伝えられています。

箕輪城の精神的中心で、いわば天守閣が本丸の同一平面に設けられたと考えられます。

昭和2年には井戸も発見され、沢山の念持仏が見つかっているそうです。

の石垣も、

よく残されていました。

井戸跡近くにはこんな立派な石碑が建てられています。

お城跡を訪ねると、どうしても「戦」の影があちらこちらに見られ、この広い大地にも沢山の血が流された事に思い至り切なくなります。

そんな気分を察する様に、芭蕉の「・・・強者どもが・・・」の句碑が建てられていました。

この日は「お城巡り」してみようと、この後真田氏の拠点の「沼田城」へ回ってみました。

箕輪城は国史跡に登録され、日本100名城の一つにも数えられています。

築城主は長野業尚で、1512年(永正9年)に築城されています。

天守閣は無く、城郭構造は梯郭式平山城で、本丸を城郭の片隅に配置し、周囲を曲輪で囲み、露出している側に湖沼や山河、絶壁等の天然の防御設備が利用されています。

廃城は1598年(慶長3年)で、遺構としては石垣、土塁、空堀、馬出し、井戸、等が残っています。

お城の概要は、

で、榛名白川によって削られた河岸段丘に曲輪が配された城で、西に榛名白川、南に榛名沼があり、両者が天然の堀を形成しています。

城地は東西約500m、南北約1100m、面積約47haの広さです。

駐車場は稲荷曲輪の搦手口近くにあり、ここから入りました。

搦手口は、城の大手口に対し裏口に当たりますが、ここにも馬出があり、長野氏時代から北条氏時代まではここが大手口であったと考えられているそうです。

稲荷曲輪辺りは修復中でしたが、本丸方面への散策路は整備されています。

空堀も綺麗に残され、

石垣も

しっかり残されていました。

稲荷曲輪から御前曲輪に向かうと、ここで堀は5つに分かれ、本丸へと続きます。

御前曲輪は本質的に本丸の一部であり、落城に際して城主はここの持仏堂に入って自刃し、一族郎党皆後に従ったと伝えられています。

箕輪城の精神的中心で、いわば天守閣が本丸の同一平面に設けられたと考えられます。

昭和2年には井戸も発見され、沢山の念持仏が見つかっているそうです。

の石垣も、

よく残されていました。

井戸跡近くにはこんな立派な石碑が建てられています。

お城跡を訪ねると、どうしても「戦」の影があちらこちらに見られ、この広い大地にも沢山の血が流された事に思い至り切なくなります。

そんな気分を察する様に、芭蕉の「・・・強者どもが・・・」の句碑が建てられていました。

この日は「お城巡り」してみようと、この後真田氏の拠点の「沼田城」へ回ってみました。

2015年06月23日

軽井沢でのジャズ空間

ルヴァン美術館を出た後、折角の静かな時間をもっと楽しみたい・・・と、「自家焙煎珈琲とジャズの店」<だぁーちゃ>へ行ってみました。

珈琲のこだわりは勿論で、「煎りたて・挽きたて・点てたて」をモットーに、好みを聞いて下さいます。

私は浅煎りが好きなので、それとプラムケーキを注文。

奥様の歯切れの良いおしゃべりもさり気なく、音楽に耳を傾けながら待ちました。

丁度団体客のお帰り後とのことで、店内はとても静かでした。

素敵な珈琲カップも並んでいます。

店内にはこんな備え付けの器具も置かれ、オシャレです。(実用でしょうか?)

音のこだわりも半端でなく、音響はJBLパラゴンだそうです。

・・・といっても私にはよくわかりませんが、知る人ぞ知る世界だそうです。

心地よいジャズに包まれゆったり気分の所へ珈琲とケーキが運ばれてきました。

その珈琲の香りの何と芳しいこと!

すっかりリラックスして、友人共々お姫様気分の夕暮れ時を過ごし大満足でした。

因みに「だぁーちゃ」とは、ロシア語で「週末を過ごす小さな家」といった意味だそうです。

珈琲のこだわりは勿論で、「煎りたて・挽きたて・点てたて」をモットーに、好みを聞いて下さいます。

私は浅煎りが好きなので、それとプラムケーキを注文。

奥様の歯切れの良いおしゃべりもさり気なく、音楽に耳を傾けながら待ちました。

丁度団体客のお帰り後とのことで、店内はとても静かでした。

素敵な珈琲カップも並んでいます。

店内にはこんな備え付けの器具も置かれ、オシャレです。(実用でしょうか?)

音のこだわりも半端でなく、音響はJBLパラゴンだそうです。

・・・といっても私にはよくわかりませんが、知る人ぞ知る世界だそうです。

心地よいジャズに包まれゆったり気分の所へ珈琲とケーキが運ばれてきました。

その珈琲の香りの何と芳しいこと!

すっかりリラックスして、友人共々お姫様気分の夕暮れ時を過ごし大満足でした。

因みに「だぁーちゃ」とは、ロシア語で「週末を過ごす小さな家」といった意味だそうです。

2015年06月21日

軽井沢「ルヴァン美術館」<小野元衛・志村ふくみ展>

梅雨空の下、友人と軽井沢散策に出掛ける事になりました。

軽井沢駅で友人を出迎え、取り敢えず「ルヴァン美術館」へ向かいました。

ここは、文化学院創立者、西村伊作氏がお子様方のために自由と芸術の教育を求めて開校した東京駿河台の「文化学院」誕生時(1921年)の校舎をほぼそのまま再現したものだそうです。

創立以来、文化学院の教育に携わたった人物には、与謝野寛・晶子夫妻、佐藤春夫、石井柏亭、山田耕筰、等々、枚挙に暇がありません。

建物は、西村氏の設計の英国コテージ風で、オシャレな建築と庭園が素晴らしいです。

実は、5月末に一度訪れてみたのですが、6月中旬開館とのことで、お庭だけ拝見して帰りました。

「6月にはバラが綺麗です」とのことでしたので、今回友人と訪れた次第です。

前回訪問時にはキジにも遭遇。

長閑でゆったりした雰囲気がすっかり気に入りました。

今回は先ずカフェでランチタイム。

雨の中、草木が地面から沸き立つような緑豊かなお庭を拝見しながらゆっくり食事を楽しめました。

6月中はまだ観光客も少なめなのが嬉しいです。

カフェにはミュージアムショップも併設、可愛いグッズが並んでいます。

食後はお庭の散策。

こんなおしゃれな井戸があったりブランコがあったり・・・庭園もきちんと手入れされていて、

こんな彫刻がさりげなく置かれているのも楽しいです。

素敵なアプローチを通り展示室へ。

室内の丁度も凝っていて、天井も高く、

こんな暖炉も設えられていました。

当時としては何とモダンだったことでしょう。

現在は、共に文化学院で学んだ「小野元衛・志村ふくみ 兄妹展」が開催されています。

志村ふくみさんは人間国宝でもあり有名ですが、私はお兄様の「小野元衛」という方の名を知りませんでした。

重い病を背負いながらも絵を描き続けていたそうですが、陶芸家、富本憲吉氏の助言で陶芸を志ますが、やはり絵画への思い断ち難く、1940年に文化学院美術部に入学されたそうです。

その後、戦争の時代の様々な困難の中でも絵筆を取り続けましたが、1947年に28才の若さでこの世を去りました。

生前、まとまった形で作品発表する機会もなく、これまで美術史の中でも語られることの殆ど無かった作家のようですが、2012年、神奈川県立近代美術館で取り上げられ、注目されたそうですが、私は全く知りませんでした。

今回の企画展では、彼の微笑みを湛えた「童顔如来」像にとても惹かれました。

ごく若い頃の作品のようで、柔らかな心がそのまま絵に写されているようで、ふわっと包み込まれる暖かな眼差しを感じます。

晩年は「童顔如来」を描くことなく、主題は仏塔、教会等の建物、或いは人形になっていったそうです。

展示品の中で、彼の中学時代と思われる写真がありましたが、透き通った清らかな表情に「童顔如来」との共通点をみました。

志村ふくみさんの作品はどれも「素晴らしい!」の一言ですが、中に、淡い淡いサーモンピンクの細幅のショールを見つけ、言葉を失いました。所々に細かなビーズが嵌め込まれ、織りも所々変則的で、房の凝り様といったら・・・「何とオシャレ!」です。

思い掛け無い出会いにすっかり時間を忘れてしまいました。

外は相変わらずの雨ですが、壁を覆うバラがうつむき加減にしおらしく、静かで充実した時を過ごせました。

軽井沢駅で友人を出迎え、取り敢えず「ルヴァン美術館」へ向かいました。

ここは、文化学院創立者、西村伊作氏がお子様方のために自由と芸術の教育を求めて開校した東京駿河台の「文化学院」誕生時(1921年)の校舎をほぼそのまま再現したものだそうです。

創立以来、文化学院の教育に携わたった人物には、与謝野寛・晶子夫妻、佐藤春夫、石井柏亭、山田耕筰、等々、枚挙に暇がありません。

建物は、西村氏の設計の英国コテージ風で、オシャレな建築と庭園が素晴らしいです。

実は、5月末に一度訪れてみたのですが、6月中旬開館とのことで、お庭だけ拝見して帰りました。

「6月にはバラが綺麗です」とのことでしたので、今回友人と訪れた次第です。

前回訪問時にはキジにも遭遇。

長閑でゆったりした雰囲気がすっかり気に入りました。

今回は先ずカフェでランチタイム。

雨の中、草木が地面から沸き立つような緑豊かなお庭を拝見しながらゆっくり食事を楽しめました。

6月中はまだ観光客も少なめなのが嬉しいです。

カフェにはミュージアムショップも併設、可愛いグッズが並んでいます。

食後はお庭の散策。

こんなおしゃれな井戸があったりブランコがあったり・・・庭園もきちんと手入れされていて、

こんな彫刻がさりげなく置かれているのも楽しいです。

素敵なアプローチを通り展示室へ。

室内の丁度も凝っていて、天井も高く、

こんな暖炉も設えられていました。

当時としては何とモダンだったことでしょう。

現在は、共に文化学院で学んだ「小野元衛・志村ふくみ 兄妹展」が開催されています。

志村ふくみさんは人間国宝でもあり有名ですが、私はお兄様の「小野元衛」という方の名を知りませんでした。

重い病を背負いながらも絵を描き続けていたそうですが、陶芸家、富本憲吉氏の助言で陶芸を志ますが、やはり絵画への思い断ち難く、1940年に文化学院美術部に入学されたそうです。

その後、戦争の時代の様々な困難の中でも絵筆を取り続けましたが、1947年に28才の若さでこの世を去りました。

生前、まとまった形で作品発表する機会もなく、これまで美術史の中でも語られることの殆ど無かった作家のようですが、2012年、神奈川県立近代美術館で取り上げられ、注目されたそうですが、私は全く知りませんでした。

今回の企画展では、彼の微笑みを湛えた「童顔如来」像にとても惹かれました。

ごく若い頃の作品のようで、柔らかな心がそのまま絵に写されているようで、ふわっと包み込まれる暖かな眼差しを感じます。

晩年は「童顔如来」を描くことなく、主題は仏塔、教会等の建物、或いは人形になっていったそうです。

展示品の中で、彼の中学時代と思われる写真がありましたが、透き通った清らかな表情に「童顔如来」との共通点をみました。

志村ふくみさんの作品はどれも「素晴らしい!」の一言ですが、中に、淡い淡いサーモンピンクの細幅のショールを見つけ、言葉を失いました。所々に細かなビーズが嵌め込まれ、織りも所々変則的で、房の凝り様といったら・・・「何とオシャレ!」です。

思い掛け無い出会いにすっかり時間を忘れてしまいました。

外は相変わらずの雨ですが、壁を覆うバラがうつむき加減にしおらしく、静かで充実した時を過ごせました。

2015年06月16日

浅間山・噴火警戒レベル2

先日、軽井沢方面へ出かけたので、「噴火警戒レベル2」になった浅間山を覗いてみました。

梅雨入り後の曇り空の日だったので肌寒い上、人影も少なく、尚更寒々と感じました。

でも浅間は穏やかで、噴煙も上がっていませんでした。

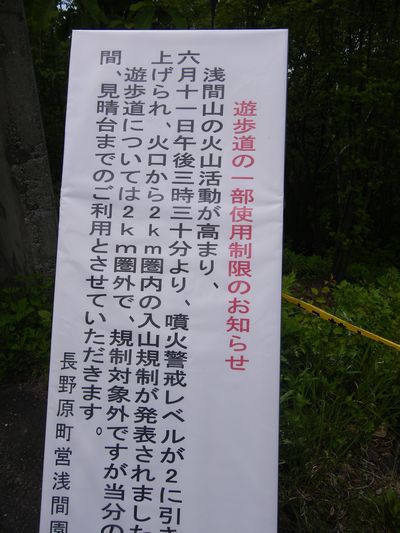

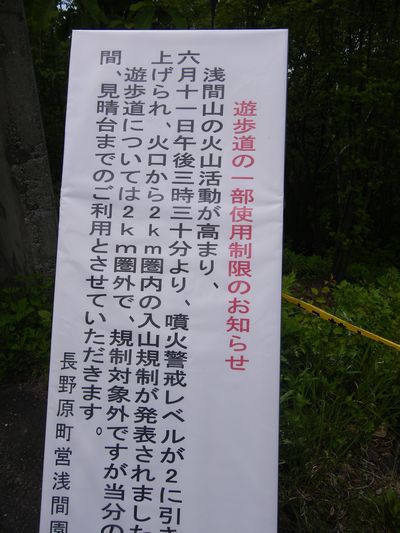

こんな看板が立てられていたので、見晴台まで登ってみることにしました。

途中、可愛い山野草が足元に沢山見られ、思い掛けず楽しめました。

アズマツリガネツツジです。

イワカガミは至るところに見られ、

こんな変わり種もありましたが、名前は分かりません。

有名(?)な「ヒカリゴケ」も見られました。

残念ながら、カメラの不具合で、うまく写真が撮れませんでした。

駐車場へ戻ると、大型バスが一台入ってきて、観光客が降りてきました。

一般車も増え、一安心(?)。

火山噴火が話題になる昨今、観光地も中々大変の様でした。

梅雨入り後の曇り空の日だったので肌寒い上、人影も少なく、尚更寒々と感じました。

でも浅間は穏やかで、噴煙も上がっていませんでした。

こんな看板が立てられていたので、見晴台まで登ってみることにしました。

途中、可愛い山野草が足元に沢山見られ、思い掛けず楽しめました。

アズマツリガネツツジです。

イワカガミは至るところに見られ、

こんな変わり種もありましたが、名前は分かりません。

有名(?)な「ヒカリゴケ」も見られました。

残念ながら、カメラの不具合で、うまく写真が撮れませんでした。

駐車場へ戻ると、大型バスが一台入ってきて、観光客が降りてきました。

一般車も増え、一安心(?)。

火山噴火が話題になる昨今、観光地も中々大変の様でした。

2015年06月14日

フェイジョアの花と杏の実

今年も気付いたらフェイジョアの花が満開になっていました。

フトモモ科の熱帯果樹で、樹高は3m程です。

我が家には2本ありますが、何故か結実するのは一本だけです。

1980代にキウイフルーツに続く新果樹として輸入されたそうですが、あまり普及しなかったそうです。

一部に粗悪な苗があったりしたことも原因だそうですが、キウイの様には一般受けしなっかのでしょう。

実るのは秋ですが、この不思議な色と形の花は存在感抜群で、知人に差し上げたらとても喜ばれました。

秋にジャムを作りのが楽しみです。

フェイジョアの樹の向かいにあるザクロも満開です。

昨年は全く実らなかったザクロですが、

今年は2本の木に可愛い実がついているのを発見できましたので、ザクロジュースができそうです。

裏の庭は草に覆われ、あまり近寄らないのですが、何かの序に歩いていると、黄色い物が目に入りました。

何か?と思って拾ってみると・・・

この6年、一度も生らなかった「杏」でした。

完熟して落果したため、食べてみると思いの外甘く、6年待った感慨深い味わいでした。

ジャムにするには少々量が足りませんので、どうしようかな・・・と考慮中です。

フトモモ科の熱帯果樹で、樹高は3m程です。

我が家には2本ありますが、何故か結実するのは一本だけです。

1980代にキウイフルーツに続く新果樹として輸入されたそうですが、あまり普及しなかったそうです。

一部に粗悪な苗があったりしたことも原因だそうですが、キウイの様には一般受けしなっかのでしょう。

実るのは秋ですが、この不思議な色と形の花は存在感抜群で、知人に差し上げたらとても喜ばれました。

秋にジャムを作りのが楽しみです。

フェイジョアの樹の向かいにあるザクロも満開です。

昨年は全く実らなかったザクロですが、

今年は2本の木に可愛い実がついているのを発見できましたので、ザクロジュースができそうです。

裏の庭は草に覆われ、あまり近寄らないのですが、何かの序に歩いていると、黄色い物が目に入りました。

何か?と思って拾ってみると・・・

この6年、一度も生らなかった「杏」でした。

完熟して落果したため、食べてみると思いの外甘く、6年待った感慨深い味わいでした。

ジャムにするには少々量が足りませんので、どうしようかな・・・と考慮中です。

2015年06月12日

ビワのシロップ漬け

今年もビワが沢山収穫でき、、ご近所に配ったのですが到底消化しきれず、加工することにしました。

昨年も頑張ったのですが、茶色に変色してしまいガッカリ。今年は少しめげていましたが、加工法を工夫してみることにしました。

例年は生の食感を大事にし過ぎていたので、今年は「手抜き仕事」に徹する事にして、皮むき、種取りも適当にして(薄皮は簡単に取り除くだけで、残っても気にしない)、端から酢水に漬けてゆきました。

全部処理し終わったらザルにあげておきます。

今回のシロップは25%とし、水3リットルの砂糖を加えて加熱、沸騰したらビワと輪切りのレモン2個を入れアクを取りながら加熱。キッチンペーパーで落し蓋をして10分加熱したら火を止めて冷まします。

今回はごく手抜きの仕事でしたが、色も綺麗にあがり、味も良かったです。

大きな瓶詰めの他、500gのパックが5個出来ました。

シロップの量は適当でしたので、かなり余ってしまいましたが、そのまま飲んでもレモンの香りがして美味しいので、ペットボトルに入れて冷蔵庫へ・・・。

オマケのビワシロップまで出来、前回の山椒仕事同様、上手な手抜きは必要!と実感しました。

昨年も頑張ったのですが、茶色に変色してしまいガッカリ。今年は少しめげていましたが、加工法を工夫してみることにしました。

例年は生の食感を大事にし過ぎていたので、今年は「手抜き仕事」に徹する事にして、皮むき、種取りも適当にして(薄皮は簡単に取り除くだけで、残っても気にしない)、端から酢水に漬けてゆきました。

全部処理し終わったらザルにあげておきます。

今回のシロップは25%とし、水3リットルの砂糖を加えて加熱、沸騰したらビワと輪切りのレモン2個を入れアクを取りながら加熱。キッチンペーパーで落し蓋をして10分加熱したら火を止めて冷まします。

今回はごく手抜きの仕事でしたが、色も綺麗にあがり、味も良かったです。

大きな瓶詰めの他、500gのパックが5個出来ました。

シロップの量は適当でしたので、かなり余ってしまいましたが、そのまま飲んでもレモンの香りがして美味しいので、ペットボトルに入れて冷蔵庫へ・・・。

オマケのビワシロップまで出来、前回の山椒仕事同様、上手な手抜きは必要!と実感しました。

2015年06月03日

山椒仕事・煎り山椒

今年も庭の山椒の木に実がなりました。

二年程前から生り始め、年々収穫量も増え、今年は約一キロ収穫出来ました。

何時もは「塩漬け」にしたり、

ちりめん山椒に加工しますが、

今年は若目に収穫したこともあり、佃煮にして煮魚の折に利用することにしましたが、

何せ、山椒仕事は手間が半端で無くかかるので、少し手抜きをすべく今年は、「煎り山椒」なるものを作ってみました。

完熟のものでは到底無理かと思いますが、若いので辛味も少なく、簡単に出来た上保存性もあり、思い掛け無いヒット作となりました。

当然レシピの記載は無く、全くの自己流ですが、魚介のマリネ、天ぷらに添えたり、煮魚にパラパラ・・・と使い勝手は抜群です。

何より手間がかからないのが最高です。

山椒仕事では軸を取り除いたり、混入した葉を除いたり・・・とかなりの手間を要しますが、煎り山椒では多少軸や葉が入ってもカラカラに煎ってしまうので大丈夫です。

そんな訳で、今年は塩漬け500g、佃煮200g、ちりめん山椒を作った残りは総て煎り山椒になりました。

これなら山椒仕事も苦痛なく出来そうなので、来年も作ってみるつもりです。

二年程前から生り始め、年々収穫量も増え、今年は約一キロ収穫出来ました。

何時もは「塩漬け」にしたり、

ちりめん山椒に加工しますが、

今年は若目に収穫したこともあり、佃煮にして煮魚の折に利用することにしましたが、

何せ、山椒仕事は手間が半端で無くかかるので、少し手抜きをすべく今年は、「煎り山椒」なるものを作ってみました。

完熟のものでは到底無理かと思いますが、若いので辛味も少なく、簡単に出来た上保存性もあり、思い掛け無いヒット作となりました。

当然レシピの記載は無く、全くの自己流ですが、魚介のマリネ、天ぷらに添えたり、煮魚にパラパラ・・・と使い勝手は抜群です。

何より手間がかからないのが最高です。

山椒仕事では軸を取り除いたり、混入した葉を除いたり・・・とかなりの手間を要しますが、煎り山椒では多少軸や葉が入ってもカラカラに煎ってしまうので大丈夫です。

そんな訳で、今年は塩漬け500g、佃煮200g、ちりめん山椒を作った残りは総て煎り山椒になりました。

これなら山椒仕事も苦痛なく出来そうなので、来年も作ってみるつもりです。

2015年05月28日

火事!

今日のお昼近く、バチバチいう音が聞こえるので外を見ると、黒炎が高々と上がり、異様な雰囲気でしたので取り敢えずお隣へ行ってみると、「火事です!」とのことで、消防署へ連絡している所でした。

我が家の前の自動車屋さんが安中消防団の団員さんなので、すぐによびに行き、消防車の到着を待ちました。

その間も、竹の弾けるパンパンという音が響き渡っていました。

火元は近所のゴルフ場用カート置き場で、黒炎はそこのカートやオイルが燃えているためだそうです。

漸く消防車が到着。邪魔にならない様、自宅へ戻りましたが、

煙は一向に弱まりません。

乾燥している時期でもあり、ご近所が心配でしたが、一時間程で取り敢えず火は収まった様でした。

それでも、火事の様子を見に来た方々、関係者(?)の方等が我が家の庭から火事を眺めたり、通って行ったり、車までもが庭を通り抜けて行き、暫くは落ち着きませんでした。

夕方、焼け跡を見に行ってみると・・・

建物はすっかり焼け、奥の竹やぶへ延焼している様子が見られました。

道路を隔てたお家の方は、窓ガラスも熱くなり、屋根へホースで水をかけてもらっても家の中はかなり熱くなり、とても怖かったそうです。

外の植木が焦げてしまって痛々しそうでした。

今日は風も無く穏やかな日だったので、延焼を免れられたことがせめてもの幸いでした。

我が家の前の自動車屋さんが安中消防団の団員さんなので、すぐによびに行き、消防車の到着を待ちました。

その間も、竹の弾けるパンパンという音が響き渡っていました。

火元は近所のゴルフ場用カート置き場で、黒炎はそこのカートやオイルが燃えているためだそうです。

漸く消防車が到着。邪魔にならない様、自宅へ戻りましたが、

煙は一向に弱まりません。

乾燥している時期でもあり、ご近所が心配でしたが、一時間程で取り敢えず火は収まった様でした。

それでも、火事の様子を見に来た方々、関係者(?)の方等が我が家の庭から火事を眺めたり、通って行ったり、車までもが庭を通り抜けて行き、暫くは落ち着きませんでした。

夕方、焼け跡を見に行ってみると・・・

建物はすっかり焼け、奥の竹やぶへ延焼している様子が見られました。

道路を隔てたお家の方は、窓ガラスも熱くなり、屋根へホースで水をかけてもらっても家の中はかなり熱くなり、とても怖かったそうです。

外の植木が焦げてしまって痛々しそうでした。

今日は風も無く穏やかな日だったので、延焼を免れられたことがせめてもの幸いでした。

2015年05月26日

赤城ローズ&ベリーガーデン

この所何となくバラ園訪問が続いていますが、今回も飽きずに、新聞記事で見つけた「赤城ローズ&ベリーガーデン」を訪問しました。

赤城山にほど近い、樹々の生い茂る中にあります。

群馬で有名な「敷島公園」のバラ園の様に広大な面積ではありませんが、こじんまりとして可愛い庭園でした。

アーチ、トレリス仕立ても多く、庭園の設えもしっかりしていましたが、「高橋造園土木」さんの経営ということで納得。

トピアリーもとてもよくできていて、思わず微笑んでしまいます。

イングリッシュ、オールドローズ等も多く、敷島公園とは違った趣のバラが見られました。

こちらは少し変わった種類のバラで「アイズフォーユー」というそうです。

「ローズ&ベリー」という様に、ジューンベリー、ブルーベリー等、沢山の大きな果樹が植えられていますが、実るのは6月中旬とのことで、バラと一緒に鑑賞することは出来ません。

庭園内にはこんな気の利いた計らいもも見られましたが、

造園業者さんだけにこんな立派な造園造りも見られ、通常のバラ園とは違った楽しみ方が出来ました。

唯、赤城のすぐ下なので、「赤城おろし」に見舞われ、立っているのも大変な程でした。(昨日は穏やかだったのですが・・・)との事でしたが、バラ達も風を真面に受け、折れている枝もみられ、健気に咲いている様子に応援したくなりました。

赤城山にほど近い、樹々の生い茂る中にあります。

群馬で有名な「敷島公園」のバラ園の様に広大な面積ではありませんが、こじんまりとして可愛い庭園でした。

アーチ、トレリス仕立ても多く、庭園の設えもしっかりしていましたが、「高橋造園土木」さんの経営ということで納得。

トピアリーもとてもよくできていて、思わず微笑んでしまいます。

イングリッシュ、オールドローズ等も多く、敷島公園とは違った趣のバラが見られました。

こちらは少し変わった種類のバラで「アイズフォーユー」というそうです。

「ローズ&ベリー」という様に、ジューンベリー、ブルーベリー等、沢山の大きな果樹が植えられていますが、実るのは6月中旬とのことで、バラと一緒に鑑賞することは出来ません。

庭園内にはこんな気の利いた計らいもも見られましたが、

造園業者さんだけにこんな立派な造園造りも見られ、通常のバラ園とは違った楽しみ方が出来ました。

唯、赤城のすぐ下なので、「赤城おろし」に見舞われ、立っているのも大変な程でした。(昨日は穏やかだったのですが・・・)との事でしたが、バラ達も風を真面に受け、折れている枝もみられ、健気に咲いている様子に応援したくなりました。

2015年05月24日

安中総合学園 第7回ばら展・竹炭チップ

知人から安中総合学園でのばら展には沢山のばら苗が並ぶので行ってみたら・・・と聞いていたのですが、毎年都合が悪く行かれませんでしたが、偶然、前日にばら展開催を知り訪れてみました。

「早めに行ったほうが良い」との事でしたので8時半に到着すると、既に沢山の車が並び、警備員の方の誘導で何とか駐車出来ましたが、ばら苗購入の長い列に並ぶことに・・・。

待ち時間に庭園のバラを鑑賞、好きなバラをチェックしておきましたが、後で配られた販売リストに無いものが多く残念でした。

漸く9時入場でしたが、混雑回避の為20人毎で止められ、3回待ちで漸く入れました。

ばら苗は総て800円とかなり安価なので、沢山購入される方もあり、10時頃には完売だった様です。

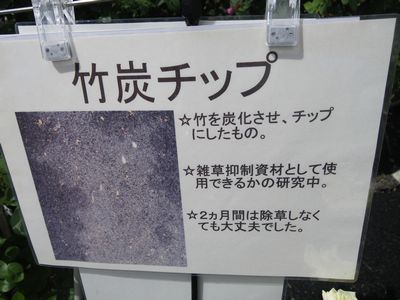

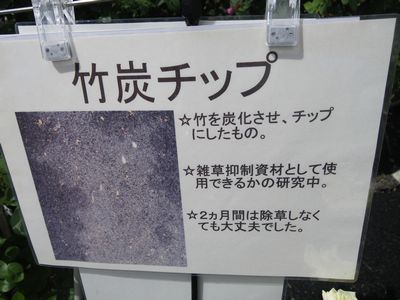

植えられているバラは皆とても元気良く、のびのびと咲いていましたが、中にこんな説明板がありました。

植えられている状態はこんな様子です。

確かに雑草が殆ど見られません。これはスグレモノかも・・・と、販売されているのか伺ったところ、現在試験使用中とのことで、アンケートに答えて下さった方にひと袋配られるそうでしたので早速アンケートに答えて頂いてきました。

学園でも、初めはウッドチップの使用を検討したそうですが、あまりの高額に断念。代わりにウッドチップよりも安価な竹炭チップを使うことにしたそうです。

竹炭は業者に頼んで焼いてもらっているそうです。

ばら展ではばら苗販売の他、野菜、花苗、お菓子等の販売もあり、賑わっていましたが、元気な学生達の「和太鼓」、「吹奏楽」の発表もあり、盛り上がっていました。

女性が多いのも最近の特徴でしょうか。逞しいです。

こちらは着物姿でおしとやかに。

思い掛けず若者達の姿に接して爽やかな気分になりました。

少し驚いたのは、茅ヶ崎では高校生は殆ど茶髪で、黒髪の学生が珍しかったのですが、安中では逆に殆ど黒髪で、何となくホッとしたりして・・・。

「早めに行ったほうが良い」との事でしたので8時半に到着すると、既に沢山の車が並び、警備員の方の誘導で何とか駐車出来ましたが、ばら苗購入の長い列に並ぶことに・・・。

待ち時間に庭園のバラを鑑賞、好きなバラをチェックしておきましたが、後で配られた販売リストに無いものが多く残念でした。

漸く9時入場でしたが、混雑回避の為20人毎で止められ、3回待ちで漸く入れました。

ばら苗は総て800円とかなり安価なので、沢山購入される方もあり、10時頃には完売だった様です。

植えられているバラは皆とても元気良く、のびのびと咲いていましたが、中にこんな説明板がありました。

植えられている状態はこんな様子です。

確かに雑草が殆ど見られません。これはスグレモノかも・・・と、販売されているのか伺ったところ、現在試験使用中とのことで、アンケートに答えて下さった方にひと袋配られるそうでしたので早速アンケートに答えて頂いてきました。

学園でも、初めはウッドチップの使用を検討したそうですが、あまりの高額に断念。代わりにウッドチップよりも安価な竹炭チップを使うことにしたそうです。

竹炭は業者に頼んで焼いてもらっているそうです。

ばら展ではばら苗販売の他、野菜、花苗、お菓子等の販売もあり、賑わっていましたが、元気な学生達の「和太鼓」、「吹奏楽」の発表もあり、盛り上がっていました。

女性が多いのも最近の特徴でしょうか。逞しいです。

こちらは着物姿でおしとやかに。

思い掛けず若者達の姿に接して爽やかな気分になりました。

少し驚いたのは、茅ヶ崎では高校生は殆ど茶髪で、黒髪の学生が珍しかったのですが、安中では逆に殆ど黒髪で、何となくホッとしたりして・・・。

2015年05月22日

サルナシの花とキウイの花

山の果実の女王とも言われる「サルナシ」。

我が家の庭では、植えてある場所の土も水はけも良いのですが、花物が無いため、セリやその他の雑草が生い茂り、毎年花を見損ねていましたが、今年は偶然見つけました。

低い位置で絡まり、花は総て下を向いている為、写し難くハッキリしませんが、確かの「キウイの小さい版」の様です。

こちらはキウイで、サルナシよりも少し早めに花がつきました。

どちらも実り豊かであることを期待しています。

これはザクロの花ですが、昨年は全く実を付けませんでした。

今年ははどうなることか、気掛かりです。

我が家の庭では、植えてある場所の土も水はけも良いのですが、花物が無いため、セリやその他の雑草が生い茂り、毎年花を見損ねていましたが、今年は偶然見つけました。

低い位置で絡まり、花は総て下を向いている為、写し難くハッキリしませんが、確かの「キウイの小さい版」の様です。

こちらはキウイで、サルナシよりも少し早めに花がつきました。

どちらも実り豊かであることを期待しています。

これはザクロの花ですが、昨年は全く実を付けませんでした。

今年ははどうなることか、気掛かりです。

2015年05月21日

オープンガーデン福田

先日訪れた中之条町の町制施行60周年合併5周年記念行事の

「花の駅美野原」の一環として「オープンガーデン福田」会場が開放されているとのことで、訪れてみました。

福田さんはぐんま花の会会長さんで、2万株のクリンソウの他、絶滅危惧種の多くを育てていらっしゃるそうです。

会場周辺から花が溢れ・・・

駐車場へと誘導されますが、数箇所30台駐車可能という贅沢さです。

入口はこんな感じで、

庭中花が満開状態でした。

フジもまだ見事に咲き誇っていましたが、クリンソウは少し早めでした。

ラショウモンカズラ、

アツモリソウ等の絶滅危惧種は一箇所にまとめられていて、展示もとても丁寧でした。

それにしても山野草の種類の多さは素晴らしく、今まで見てきたオープンガーデンの中では一番多いと思いました。

これはセンダイハギですが、植えられている植物がとても元気で、管理の良さにも脱帽です。

こちらはチョウジソウソウで、蕾、開花でそれぞれに風情がありました。

中にはこんな気品あるタイリンエンレイソウもあり、

山野草を満喫できました。

帰り際、お嬢様に偶然お会いして、お父様の植物への愛着の深さを伺い納得しました。

名札は丁寧に付けられていて植物が元気に育つ環境を作ってあげる管理の大変さを思うと、ありがたさも倍増しました。

「花の駅美野原」の一環として「オープンガーデン福田」会場が開放されているとのことで、訪れてみました。

福田さんはぐんま花の会会長さんで、2万株のクリンソウの他、絶滅危惧種の多くを育てていらっしゃるそうです。

会場周辺から花が溢れ・・・

駐車場へと誘導されますが、数箇所30台駐車可能という贅沢さです。

入口はこんな感じで、

庭中花が満開状態でした。

フジもまだ見事に咲き誇っていましたが、クリンソウは少し早めでした。

ラショウモンカズラ、

アツモリソウ等の絶滅危惧種は一箇所にまとめられていて、展示もとても丁寧でした。

それにしても山野草の種類の多さは素晴らしく、今まで見てきたオープンガーデンの中では一番多いと思いました。

これはセンダイハギですが、植えられている植物がとても元気で、管理の良さにも脱帽です。

こちらはチョウジソウソウで、蕾、開花でそれぞれに風情がありました。

中にはこんな気品あるタイリンエンレイソウもあり、

山野草を満喫できました。

帰り際、お嬢様に偶然お会いして、お父様の植物への愛着の深さを伺い納得しました。

名札は丁寧に付けられていて植物が元気に育つ環境を作ってあげる管理の大変さを思うと、ありがたさも倍増しました。

2015年05月18日

コンニャクの花

我が家の北側と南側は蒟蒻畑で、葉は何時も見ているのですが、花は見たことがありませんでした。

先日、北側の蒟蒻畑の土手に、何か異常な物がニョキッとと伸びてきたので、何だろう?と思っている内に・・・

1.5m程になりました。如何にもサトイモ科の姿なので、コンニャクだと分かりましたが、これが花だとは!

総てのコンニャクが花を付ける訳ではなく、花を見る機会は少ないのだそうです。

4年か5年に一度、一つの芋に一つだけ花を付けるそうです。

因みに、ツンと伸びているのが「花」で中空の「肉穂」、それを包んでいるのが「仏焔苞」だそうです。

どう贔屓目に見ても美しくはありませんが、存在感は抜群です。

このまま放置しておくと、受粉したものは実をつけますが、受粉しなかった場合、古い芋から新しい芋ができてくるそうです。

凄い生命力です。

でも一年放置して観察するのは・・・少し気後れします。

先日、北側の蒟蒻畑の土手に、何か異常な物がニョキッとと伸びてきたので、何だろう?と思っている内に・・・

1.5m程になりました。如何にもサトイモ科の姿なので、コンニャクだと分かりましたが、これが花だとは!

総てのコンニャクが花を付ける訳ではなく、花を見る機会は少ないのだそうです。

4年か5年に一度、一つの芋に一つだけ花を付けるそうです。

因みに、ツンと伸びているのが「花」で中空の「肉穂」、それを包んでいるのが「仏焔苞」だそうです。

どう贔屓目に見ても美しくはありませんが、存在感は抜群です。

このまま放置しておくと、受粉したものは実をつけますが、受粉しなかった場合、古い芋から新しい芋ができてくるそうです。

凄い生命力です。

でも一年放置して観察するのは・・・少し気後れします。

タグ :サトイモ科

2015年05月16日

中之条町 花の駅美野原

嘗ては「薬王園」として公開されていたそうですが、中之条町制施行60周年ということで、新たに整備され、無料で公開されることになった(今までは有料だった様です)「花の駅美野原」へ出かけてみました。

以前から知人に「きれいですよ」と聞いてはいたのですが、五月晴れに誘われて行ってみることにしました

日曜日でしたがそれ程の混雑ではなく、案内の方が大勢いらして、パンフレットを配ったりで、とても親切な対応でした。

先ずは花みどり館からハーブ園へ向かいましたが、入口近くに不思議なツツジを見つけました。

「金しべツツジ」というそうで、何ともユニークな姿です。

ハーブ園の中は、

様々なハーブが植えられ、名札も丁寧に付けられているのでとてもわかりやすいです。

こちらは“香水の花”と言われる「ヘリオトロープ」です。

ハーブも丁寧に見てゆくととても興味深いです。

園内至るところに花が寄せ植えされています。

花柄摘みも、職員の他、学生ボランティアも動員されて丁寧に行われていました。

市民参加のイベントも色々有り、一坪庭園の他

こんなコンテストも催され、沢山の方々が参加されていました。

他にも、イングリッシュガーデン、菜の花畑、ジャーマンアイリス、シャクナゲ、花もも・・・と季節の花々が咲くようです。

レストランのメニューには「ジャガイモうどん、そば」があったり・・・と中々楽しい企画もあります。

一つだけ困ったのは、大音量でのコンサートです。

静かに鑑賞したい身には「暴力」以外の何者でもなく、とても疲れました。

お出かけはウィークデイをお薦めします。

以前から知人に「きれいですよ」と聞いてはいたのですが、五月晴れに誘われて行ってみることにしました

日曜日でしたがそれ程の混雑ではなく、案内の方が大勢いらして、パンフレットを配ったりで、とても親切な対応でした。

先ずは花みどり館からハーブ園へ向かいましたが、入口近くに不思議なツツジを見つけました。

「金しべツツジ」というそうで、何ともユニークな姿です。

ハーブ園の中は、

様々なハーブが植えられ、名札も丁寧に付けられているのでとてもわかりやすいです。

こちらは“香水の花”と言われる「ヘリオトロープ」です。

ハーブも丁寧に見てゆくととても興味深いです。

園内至るところに花が寄せ植えされています。

花柄摘みも、職員の他、学生ボランティアも動員されて丁寧に行われていました。

市民参加のイベントも色々有り、一坪庭園の他

こんなコンテストも催され、沢山の方々が参加されていました。

他にも、イングリッシュガーデン、菜の花畑、ジャーマンアイリス、シャクナゲ、花もも・・・と季節の花々が咲くようです。

レストランのメニューには「ジャガイモうどん、そば」があったり・・・と中々楽しい企画もあります。

一つだけ困ったのは、大音量でのコンサートです。

静かに鑑賞したい身には「暴力」以外の何者でもなく、とても疲れました。

お出かけはウィークデイをお薦めします。

2015年05月13日

トマトのわき芽うどん

毎年トマトの苗を植えているのですが、植えてしまうと安心してそのまま放置してしまい、わき芽の処理を忘れ、トマトの苗はジャングルの様になってしまうのですが、今年は何とか忘れずに第一回のわき芽処理を終えましたが、何とも柔らかで美味しそう・・・。

ついもったいなくて、食べてみることにしました。

トマトわき芽は麺を茹でる時一緒にサッと湯がくだけです。

麺は細めが合いそうでしたので、半田麺にしました。

具材は他に落とし卵と舞茸だけです。

肝心のトマトわき芽の味ですが、全くトマトの臭みも無く、柔らかで食べやすかったです。

これから少しづつ固くなり、香りも強くなるのかもしれませんが、当分は美味しくいただけそうです。

トマトを育てていらっしゃる方は是非お試し下さい。

ついもったいなくて、食べてみることにしました。

トマトわき芽は麺を茹でる時一緒にサッと湯がくだけです。

麺は細めが合いそうでしたので、半田麺にしました。

具材は他に落とし卵と舞茸だけです。

肝心のトマトわき芽の味ですが、全くトマトの臭みも無く、柔らかで食べやすかったです。

これから少しづつ固くなり、香りも強くなるのかもしれませんが、当分は美味しくいただけそうです。

トマトを育てていらっしゃる方は是非お試し下さい。

タグ :トマトわき芽のレシピ

2015年05月10日

旬(?)の山羊チーズ

何だか美味しいチーズが食べたくなり、先日久し振りに高崎のチーズ専門店

「モンテ・ドラーゴ」さんへ立ち寄りました。

今の時期は山羊チーズが旬です・・・ということで、ケース内には山羊のチーズが沢山並んでいました。「チーズに旬?」初めて聞く言葉に耳を疑いましたが、帰宅後調べてみると、確かに、山羊の泌乳期間は短く、出産が冬で、授乳の終わる春から初夏にかけての乳を人間が頂き、柔らかな草を沢山食べた美味しい山羊乳でチーズ作りをする為、一番美味しいチーズが食べられるのだそうです。秋の出産後はもう乳の出は止まってしまう為、春から初夏が山羊チーズ、特にシェーブルチーズの旬なのだそうです。

最近は出産調整、乳の冷凍等により、年間を通して作ることは可能だそうですが、やはりフレッシュの味は何にも代え難いそうです。

今回もモンテ・ドラーゴさんお薦めのチーズの中から選ばせて頂きました。

上の大きなチーズは調理用のエメンタールチーズですが、その上の小さな木箱入りがシェーブルチーズの代表の様な「ロカマドゥールグランクリュ」です。

これはうっすら綿毛の様な白カビをまとった直径5cm、40g程のフランス産のチーズで、塩味も穏やかでクリーミーで、小粒ながらピリッとした味わいのチーズです。

時計回りに、左下の円形の物は「ブッシュドルッセ」で、こちらはイタリア産の白カビチーズです。

軽い酸味としっとり感で何とも言えません。

右下は山羊チーズではありませんが、“牛乳版ロックフォール”と言われる「ブルーデコース」というフランス産チーズで、形、熟成方法がよく似ていて、石灰岩大地にあいた自然洞窟内の高湿度で低温の環境で70日間熟成させたものです。脂肪分は50%と、クリーミーでしっかりした味わいにも関わらずとてもしつこさのない食べやすいチーズです。(製法が似ているというよりもロックフォールを真似て作られたそうです)

今回も大満足!の味わいでした。

「モンテ・ドラーゴ」さんへ立ち寄りました。

今の時期は山羊チーズが旬です・・・ということで、ケース内には山羊のチーズが沢山並んでいました。「チーズに旬?」初めて聞く言葉に耳を疑いましたが、帰宅後調べてみると、確かに、山羊の泌乳期間は短く、出産が冬で、授乳の終わる春から初夏にかけての乳を人間が頂き、柔らかな草を沢山食べた美味しい山羊乳でチーズ作りをする為、一番美味しいチーズが食べられるのだそうです。秋の出産後はもう乳の出は止まってしまう為、春から初夏が山羊チーズ、特にシェーブルチーズの旬なのだそうです。

最近は出産調整、乳の冷凍等により、年間を通して作ることは可能だそうですが、やはりフレッシュの味は何にも代え難いそうです。

今回もモンテ・ドラーゴさんお薦めのチーズの中から選ばせて頂きました。

上の大きなチーズは調理用のエメンタールチーズですが、その上の小さな木箱入りがシェーブルチーズの代表の様な「ロカマドゥールグランクリュ」です。

これはうっすら綿毛の様な白カビをまとった直径5cm、40g程のフランス産のチーズで、塩味も穏やかでクリーミーで、小粒ながらピリッとした味わいのチーズです。

時計回りに、左下の円形の物は「ブッシュドルッセ」で、こちらはイタリア産の白カビチーズです。

軽い酸味としっとり感で何とも言えません。

右下は山羊チーズではありませんが、“牛乳版ロックフォール”と言われる「ブルーデコース」というフランス産チーズで、形、熟成方法がよく似ていて、石灰岩大地にあいた自然洞窟内の高湿度で低温の環境で70日間熟成させたものです。脂肪分は50%と、クリーミーでしっかりした味わいにも関わらずとてもしつこさのない食べやすいチーズです。(製法が似ているというよりもロックフォールを真似て作られたそうです)

今回も大満足!の味わいでした。

2015年05月08日

ナンジャモンジャ満開の庭と白い花々

今年も大好きな「ナンジャモンジャ(ヒトツバタゴ)」が満開になりました。

樹もすっかり大きくなり、庭での存在感は抜群です。

柔らかい香りに包まれ癒されています。

こに時期、我が家の庭は白い花で一杯です。

今年はモッコウバラが沢山花を付けてくれました。

昨年植えた白いリラはひと房だけ咲いていました。来年が楽しみです。

コケの一種らしいのですが、緑鮮やか「サギナ」に知らない内に小さな可愛い花がついていました。

他にも、イベリス、大手毬、そしてレースフラワーは庭中満開状態、白花ではありませんが、イブキジャコウソウもあちこちに広がり、

私にとっては今が一番嬉しい時期です。

樹もすっかり大きくなり、庭での存在感は抜群です。

柔らかい香りに包まれ癒されています。

こに時期、我が家の庭は白い花で一杯です。

今年はモッコウバラが沢山花を付けてくれました。

昨年植えた白いリラはひと房だけ咲いていました。来年が楽しみです。

コケの一種らしいのですが、緑鮮やか「サギナ」に知らない内に小さな可愛い花がついていました。

他にも、イベリス、大手毬、そしてレースフラワーは庭中満開状態、白花ではありませんが、イブキジャコウソウもあちこちに広がり、

私にとっては今が一番嬉しい時期です。

2015年05月06日

土屋文明文学館とステンドグラス工房「浪漫館」

群馬へ来てから、万葉集の東歌に上野の歌が沢山選ばれている事に興味を持つようになり、万葉集に歌われる植物にも興味があったので、土屋文明記念文学館での企画展「歌の古代を探る・万葉集・土屋文明・東国文化」へ出掛けてみました・

残念ながらポスター以外は撮影禁止で展示写真はありませんが、とても興味深く拝見出来ました。

土屋文明は情熱的に実地踏査を踏まえた万葉集研究を続け、「万葉集私注」を筆頭に多くの関連著書を残している事から、歌の解説の後に彼の似顔絵入りの注釈が入れられていたり、山口千代子氏製作による万葉衣装も展示され、とても身近に万葉集の世界に触れられる企画展でした。

私は特に、宮澤正樹氏による万葉植物写真と歌の展示が印象的で、野の花の美しさを改めて感じました。

この企画展は 6月14日(日)までです。

万葉展を見た後、昨年、中之条市の若手作家の作品展で、ステンドグラス作家の工房が記念館の隣だった事を思い出し、探してみると、何となくそれらしい家を見つけ、門へ近づいてみました。

門には「浪漫館」というステンドグラスの飾りがあったので、ここらしいのですが、

ギャラリー風でもなく、入ってよいものか躊躇してしまいましたが、

こんな作品が玄関前に飾られているのを見るとどうしても中へ入ってみたくなり、図々しくもチャイムを鳴らしてみました。

お話を伺ってみると、ここはギャラリーとして作品を展示、見学するのではなく、「ステンドグラス教室」として生徒さんを指導する場所なのだそうです。

直ぐにオーナーの方が出てきて下さり、丁度教室のない時間帯だったので、気さくに説明してくださいました。

主催の舛田弘彦氏です。

勿論、彼のオリジナル作品は様々なお店や個人宅に飾られ注文も受付ています。

納期は作品により異なりますが、大凡60日~120日位だそうです。

工房には生徒さんの製作中の作品が並んでいましたが、

その緻密さに溜息がでました。

デザイン、はめ込むガラスの色選びからカット、総て個人製作です。

ガラスの色は

この様なガラス板からどの部分を使うかを決め、作品にはその番号を書き込んでゆきます。

色彩センス、忍耐力、精密さ、大変な労力です!

こちらは生徒さんの完成作品です。

素晴らしいの一言!

こんな作品が一つでも出来たらどんなに嬉しいことでしょう。

でもわたしにはちょっと無理・・・。

知人にも是非紹介したい素敵な場所でした。

教室の無い時でオーナーがいらっしゃれば作品を拝見できるそうです。

事前に電話しておくとご迷惑をかけなくて済みそうです。

場所は本当に「記念館の(西)隣」です。

高崎市保渡田町 1888 Tel 027-373-5540 です。

午前 午後 夜の教室があり、月2回で6000よりだそうです。

帰り際、植え込みの中にこんな可愛い作品を見つけました。

友人の作品でしょうか?なんとも微笑ましく、思い掛け無い出会いに感謝しつつ帰宅しました。

残念ながらポスター以外は撮影禁止で展示写真はありませんが、とても興味深く拝見出来ました。

土屋文明は情熱的に実地踏査を踏まえた万葉集研究を続け、「万葉集私注」を筆頭に多くの関連著書を残している事から、歌の解説の後に彼の似顔絵入りの注釈が入れられていたり、山口千代子氏製作による万葉衣装も展示され、とても身近に万葉集の世界に触れられる企画展でした。

私は特に、宮澤正樹氏による万葉植物写真と歌の展示が印象的で、野の花の美しさを改めて感じました。

この企画展は 6月14日(日)までです。

万葉展を見た後、昨年、中之条市の若手作家の作品展で、ステンドグラス作家の工房が記念館の隣だった事を思い出し、探してみると、何となくそれらしい家を見つけ、門へ近づいてみました。

門には「浪漫館」というステンドグラスの飾りがあったので、ここらしいのですが、

ギャラリー風でもなく、入ってよいものか躊躇してしまいましたが、

こんな作品が玄関前に飾られているのを見るとどうしても中へ入ってみたくなり、図々しくもチャイムを鳴らしてみました。

お話を伺ってみると、ここはギャラリーとして作品を展示、見学するのではなく、「ステンドグラス教室」として生徒さんを指導する場所なのだそうです。

直ぐにオーナーの方が出てきて下さり、丁度教室のない時間帯だったので、気さくに説明してくださいました。

主催の舛田弘彦氏です。

勿論、彼のオリジナル作品は様々なお店や個人宅に飾られ注文も受付ています。

納期は作品により異なりますが、大凡60日~120日位だそうです。

工房には生徒さんの製作中の作品が並んでいましたが、

その緻密さに溜息がでました。

デザイン、はめ込むガラスの色選びからカット、総て個人製作です。

ガラスの色は

この様なガラス板からどの部分を使うかを決め、作品にはその番号を書き込んでゆきます。

色彩センス、忍耐力、精密さ、大変な労力です!

こちらは生徒さんの完成作品です。

素晴らしいの一言!

こんな作品が一つでも出来たらどんなに嬉しいことでしょう。

でもわたしにはちょっと無理・・・。

知人にも是非紹介したい素敵な場所でした。

教室の無い時でオーナーがいらっしゃれば作品を拝見できるそうです。

事前に電話しておくとご迷惑をかけなくて済みそうです。

場所は本当に「記念館の(西)隣」です。

高崎市保渡田町 1888 Tel 027-373-5540 です。

午前 午後 夜の教室があり、月2回で6000よりだそうです。

帰り際、植え込みの中にこんな可愛い作品を見つけました。

友人の作品でしょうか?なんとも微笑ましく、思い掛け無い出会いに感謝しつつ帰宅しました。

2015年05月04日

ホタルイカ素麺

連休中来客があり、お土産にホタルイカを沢山頂き、先ずはそのまま頂きましたが残ってしまったので、酒と醤油でサッと炊いておき、翌日のお昼に「ホタルイカ素麺」にしてみました。

・・・といっても、私も初めてのレシピで、味を想像しながら作ってみました。

ホタルイカは先ず軟骨、嘴、目玉を取り除いてカッターでペースト状にして、取り出しておきます。

別に、アンチョビ二枚、ベーコンかハム(私は買い置きのパストラミポークを三枚いれました。)山椒の若芽、しょうがのみじん切りをカッターにかけ、煮切り酒でのばし、先のホタルイカペーストを戻し入れ、味噌少々を入れて再びカッターにかけて味見ををします。

私はここで味が決まってしまったので、このまま仕上げましたが、味が足りなければ醤油かナンプラーを少々入れると良いと思います。

盛り付けは彩重視で、トマト、カイワレを飾り、素麺の汁を少々張り、ホタルイカペーストをのせたら少しくぼみをつけて卵黄を落として出来上がりです。

ホタルイカの濃厚な味わいがアンチョビ、味噌、ハム等の濃い目の味と競ってちょっと変わった味わいになりました。

始めはパスタに・・・と思ったのですが、これはやはり素麺か細めのうどんが合う様です。

旬の味わいを楽しみました。

・・・といっても、私も初めてのレシピで、味を想像しながら作ってみました。

ホタルイカは先ず軟骨、嘴、目玉を取り除いてカッターでペースト状にして、取り出しておきます。

別に、アンチョビ二枚、ベーコンかハム(私は買い置きのパストラミポークを三枚いれました。)山椒の若芽、しょうがのみじん切りをカッターにかけ、煮切り酒でのばし、先のホタルイカペーストを戻し入れ、味噌少々を入れて再びカッターにかけて味見ををします。

私はここで味が決まってしまったので、このまま仕上げましたが、味が足りなければ醤油かナンプラーを少々入れると良いと思います。

盛り付けは彩重視で、トマト、カイワレを飾り、素麺の汁を少々張り、ホタルイカペーストをのせたら少しくぼみをつけて卵黄を落として出来上がりです。

ホタルイカの濃厚な味わいがアンチョビ、味噌、ハム等の濃い目の味と競ってちょっと変わった味わいになりました。

始めはパスタに・・・と思ったのですが、これはやはり素麺か細めのうどんが合う様です。

旬の味わいを楽しみました。