2015年06月24日

箕輪城跡

お城の前を何度も通り、気になっていましたが、中々訪れる機会が無く過ぎていましたので、四月下旬訪れてみました。

箕輪城は国史跡に登録され、日本100名城の一つにも数えられています。

築城主は長野業尚で、1512年(永正9年)に築城されています。

天守閣は無く、城郭構造は梯郭式平山城で、本丸を城郭の片隅に配置し、周囲を曲輪で囲み、露出している側に湖沼や山河、絶壁等の天然の防御設備が利用されています。

廃城は1598年(慶長3年)で、遺構としては石垣、土塁、空堀、馬出し、井戸、等が残っています。

お城の概要は、

で、榛名白川によって削られた河岸段丘に曲輪が配された城で、西に榛名白川、南に榛名沼があり、両者が天然の堀を形成しています。

城地は東西約500m、南北約1100m、面積約47haの広さです。

駐車場は稲荷曲輪の搦手口近くにあり、ここから入りました。

搦手口は、城の大手口に対し裏口に当たりますが、ここにも馬出があり、長野氏時代から北条氏時代まではここが大手口であったと考えられているそうです。

稲荷曲輪辺りは修復中でしたが、本丸方面への散策路は整備されています。

空堀も綺麗に残され、

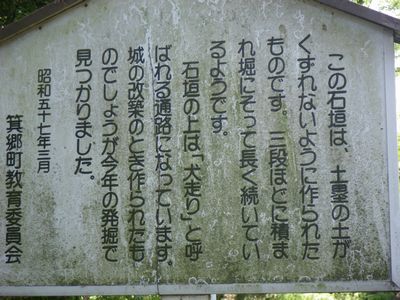

石垣も

しっかり残されていました。

稲荷曲輪から御前曲輪に向かうと、ここで堀は5つに分かれ、本丸へと続きます。

御前曲輪は本質的に本丸の一部であり、落城に際して城主はここの持仏堂に入って自刃し、一族郎党皆後に従ったと伝えられています。

箕輪城の精神的中心で、いわば天守閣が本丸の同一平面に設けられたと考えられます。

昭和2年には井戸も発見され、沢山の念持仏が見つかっているそうです。

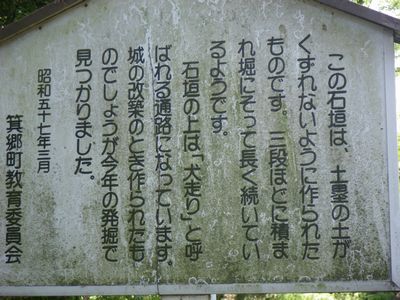

の石垣も、

よく残されていました。

井戸跡近くにはこんな立派な石碑が建てられています。

お城跡を訪ねると、どうしても「戦」の影があちらこちらに見られ、この広い大地にも沢山の血が流された事に思い至り切なくなります。

そんな気分を察する様に、芭蕉の「・・・強者どもが・・・」の句碑が建てられていました。

この日は「お城巡り」してみようと、この後真田氏の拠点の「沼田城」へ回ってみました。

箕輪城は国史跡に登録され、日本100名城の一つにも数えられています。

築城主は長野業尚で、1512年(永正9年)に築城されています。

天守閣は無く、城郭構造は梯郭式平山城で、本丸を城郭の片隅に配置し、周囲を曲輪で囲み、露出している側に湖沼や山河、絶壁等の天然の防御設備が利用されています。

廃城は1598年(慶長3年)で、遺構としては石垣、土塁、空堀、馬出し、井戸、等が残っています。

お城の概要は、

で、榛名白川によって削られた河岸段丘に曲輪が配された城で、西に榛名白川、南に榛名沼があり、両者が天然の堀を形成しています。

城地は東西約500m、南北約1100m、面積約47haの広さです。

駐車場は稲荷曲輪の搦手口近くにあり、ここから入りました。

搦手口は、城の大手口に対し裏口に当たりますが、ここにも馬出があり、長野氏時代から北条氏時代まではここが大手口であったと考えられているそうです。

稲荷曲輪辺りは修復中でしたが、本丸方面への散策路は整備されています。

空堀も綺麗に残され、

石垣も

しっかり残されていました。

稲荷曲輪から御前曲輪に向かうと、ここで堀は5つに分かれ、本丸へと続きます。

御前曲輪は本質的に本丸の一部であり、落城に際して城主はここの持仏堂に入って自刃し、一族郎党皆後に従ったと伝えられています。

箕輪城の精神的中心で、いわば天守閣が本丸の同一平面に設けられたと考えられます。

昭和2年には井戸も発見され、沢山の念持仏が見つかっているそうです。

の石垣も、

よく残されていました。

井戸跡近くにはこんな立派な石碑が建てられています。

お城跡を訪ねると、どうしても「戦」の影があちらこちらに見られ、この広い大地にも沢山の血が流された事に思い至り切なくなります。

そんな気分を察する様に、芭蕉の「・・・強者どもが・・・」の句碑が建てられていました。

この日は「お城巡り」してみようと、この後真田氏の拠点の「沼田城」へ回ってみました。

Posted by ruriri at 18:18│Comments(0)

│日記